近日,中国科学院近代物理研究所科研人员在微束系统设计与智能控制领域取得重要进展。研究团队成功开发出首款微束系统自动设计代码CADAIT和基于生成式模型的人工智能微束结构生成智能体AIMPer,并创新性地将强化学习技术应用于微束聚焦控制,显著提升了微束系统的设计效率与调束智能化水平。

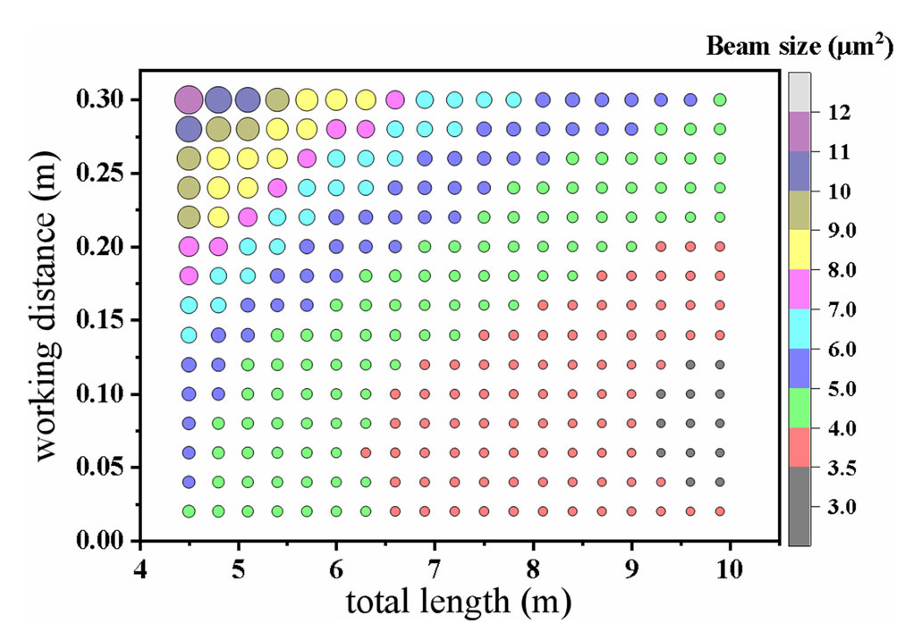

传统微束系统设计高度依赖专家经验与复杂计算,耗时长达数月。研究团队开发的CADAIT代码通过融合矩阵方法与数值离子追踪技术,结合差分进化算法,实现了微束光学参数的自动优化设计。该代码可在短时间内生成海量设计方案,并通过人工智能微束生成模型AIMPer快速筛选出高性能配置,将设计周期从数月缩短至几分钟。例如,针对50 MeV质子微束系统的验证显示,CADAIT的设计结果与主流软件WinTRAX、Zgoubi等高度一致。研究团队进一步将强化学习技术引入微束聚焦控制,通过训练深度网络模型,系统可自主调整四极透镜磁场,能自适应步长调束和动态优化束斑尺寸。

目前,中国科学院近代物理研究所承建的中国科学院国家空间科学中心50MeV质子微束装置已成功出束并初步达标,证明了基于回旋加速器建设具有微米级分辨率的50 MeV质子微束的可行性,表明了研究所在高能离子微束装置研发方面已经达到了国际领先水平。微束自动化设计代码CADAIT与人工智能聚焦技术AIMPer的结合,实现了将微束技术从“经验驱动”到“基于束流物理的AI自动设计”、从“调束专家依赖”迈向“全自动智能控制”的突破,为离子微束技术在材料科学、空间辐射及生物医学研究中的应用提供了有力支撑。

该工作得到国家自然科学基金和科技部项目支持,相关成果已发表于《欧洲物理杂志·Plus》(European Physical Journal Plus)和《核科学与技术》(Nuclear Science and Technique)。

图:AIMPer生成的高性能微束束线结构以及50 MeV质子微束系统的智能模拟聚焦过程