当今,许多国家都在规划放射性废物的安全处置,真实的地下实验与强大计算工具结合,有助于了解放射性核素在岩石中的迁移方式。

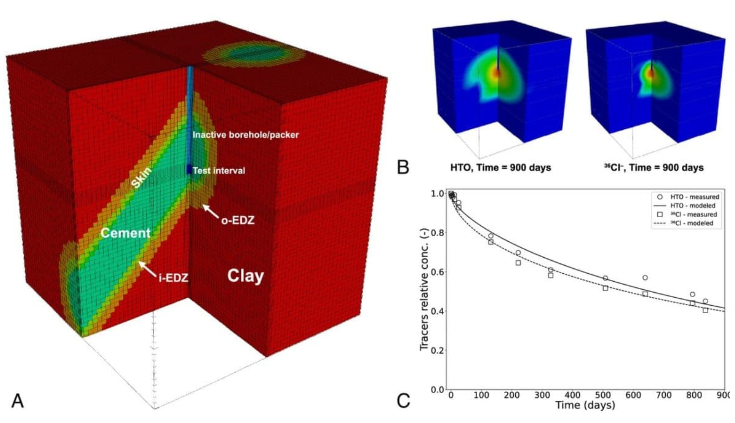

建模中使用的计算域和材料分布;中性和带电混合物的 3D 轮廓图;井中观察到的和模拟的浓度的比较 / Dauren Sarsenbayev 等人。

美国科学家开展了一项模拟实验,模拟了瑞士蒙特泰瑞托里试验场的实验。1996年,该试验场成立研究中心,研究岩石特性及永久处置放射性废物的可能方法。奥帕利努斯粘土层是首批被选为放射性废物深层地质处置库的优先选址之一,它形成于1.8亿年前的侏罗纪时期,沉积物最深达900米,层厚达100米。粘土作为良好绝缘材料,能有效阻止地下水渗透、膨胀并封堵裂缝和孔隙,是稳定埋藏放射性废物的理想选择。

由于处置库除使用天然材料外,还使用混凝土等人工材料,当前实验可对数十组粘土和水泥相互作用的数据进行实际处理。此前,模拟放射性核素与水泥 - 粘土屏障相互作用的工具未考虑带负电荷粘土矿物的静电效应,发表在《美国国家科学院院刊》上的一篇文章作者对此展开研究。

科学家在三维空间中模拟这一过程,基于著名的CrunchFlow软件开发了CrunchODiTi程序,借助该程序分析了放射性核素进入粘土 - 水泥混合物后近三年的实验结果。他们将带正电和负电的离子分别添加到位于地层水泥附近的井中。

实验发现,最初450天水泥保持各向同性,此后粘土性质开始变化,矿物负电荷开始影响带电溶解物质的迁移。研究人员将实验结果与软件建模数据比较,发现二者一致。

考虑到不同物质的不同反应性和迁移特性,研究静电对富含粘土的岩石中放射性核素(特别是阴离子)迁移的影响,可预测地球内部埋藏废物的浓度。