10月13日上午,纪念晕核发现40周年国际会议在北京开幕,来自中国、日本、韩国、德国、意大利、俄罗斯等国家的170余位专家学者参加。会议报告了晕核等奇特原子核研究领域的相关成果,探讨当前最新研究进展和未来发展方向,对于巩固和促进我国与国际同行之间的深入合作、进一步推动核物理领域学科发展具有重要意义。

中国科学院院士张焕乔出席会议并致辞,中国科学院理论物理研究所所长周善贵、近代物理研究所副所长王猛出席会议,开幕式由中国原子能科学研究院副院长郭冰主持。

张焕乔院士在致辞中表示,晕核的发现打破了原子核半径只依赖于核子总数的传统理论认知,揭示了丰中子核在极端条件下的分布特性,推动了核物理领域对奇特核结构的研究以及国际上放射性核素装置的研发进展,为全球核物理学者开展相关研究奠定了理论和实验基础。

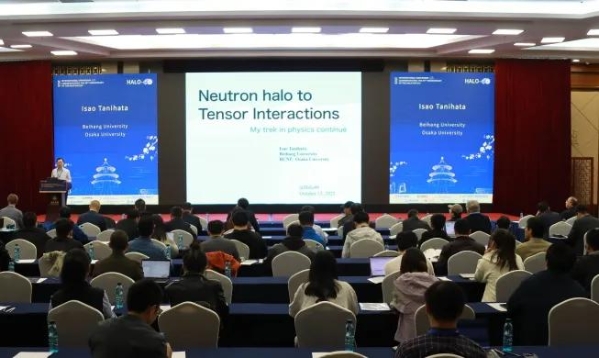

晕核实验现象发现者Isao Tanihata教授以及晕核概念提出者Bjorn Jonson教授在报告中,回顾了晕核发现的历史过程以及对未来研究的期望。

1985年,科学家在研究锂-11原子核时,发现它具有异常大的相互作用截面。随后,理论学家指出该原子核外层有弥散的中子分布,像“晕”一样包裹中心,从此出现了“晕核”的概念。伴随我国两大放射性核束装置——兰州重离子加速器(HIRFL)储存环装置、北京稀有同位素束流装置(BRIF)相继建成并投入运行,我国在该前沿领域取得了多项具有国际影响力的研究成果。

本次大会为期6天,与会专家学者将围绕晕核及奇特核基本性质、奇特核反应动力学、量子多体理论和计算方法、奇特核相关前沿交叉研究、奇特核物理大科学装置和探测器技术等多个主题,开展90余个学术报告。

会议由中国物理学会/中国核学会核物理分会、亚太核物理分会、中国高等科学技术中心、北京大学、北京航空航天大学、中国科学院理论物理研究所、中国原子能科学研究院主办,由中国原子能科学研究院、北京航空航天大学、北京大学共同承办。