近日,美国场反位形商业聚变公司TAE Technologies(以下简称“TAE”)在《Nuclear Fusion》2025年第65卷发表题为《Advanced neutral beam injection in a field-reversed configuration plasma》(先进中性束注入技术在场反位形等离子体中的应用)的研究论文,详细阐述了其在C-2W核聚变装置上的技术突破。该研究通过优化中性束注入(NBI)系统设计与运行模式,首次实现利用NBI在开放磁力线系统中驱动磁场反转,为FRC核聚变反应堆的商业化开发提供了关键技术支撑。

一、技术瓶颈突破:NBI赋能FRC稳定运行

场反位形作为磁约束核聚变的重要构型,具有高等离子体比压、结构紧凑等优势,但其长期面临稳定性差、约束时间短的技术难题。TAE团队将中性束注入技术作为核心解决方案,在C-2W装置上构建了由8台中性束注入器组成的系统,其中4台为静态能量中性束(SNB),4台为可调能量中性束(TNB),总注入功率可达20MW,为FRC等离子体的创建与维持提供了强大能量输入。

论文指出,传统NBI技术在FRC应用中存在束流参数匹配难、能量损失大等问题。团队通过三步优化法实现束流导通率(P=I/V³/²)精准调控,在2.25-2.5 A・kV⁻³/²区间找到最优传输状态,使束流宽度最小且稳定性最佳,同时将束流中主离子成分比例提升至80%-90%,显著降低能量损耗。此外,针对中性化气体泄漏导致的快离子损失问题,研究人员通过精细扫描中性化器气体压力,在最大化注入功率的同时,有效控制气体泄漏量,减少快离子与泄漏气体的电荷交换损失。

二、装置与系统创新:C-2W构建技术验证平台

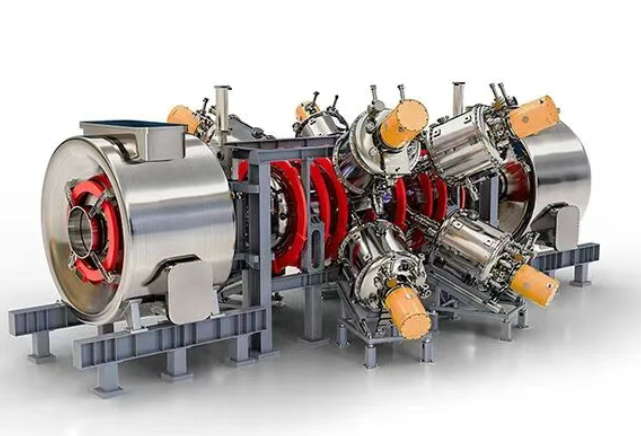

作为全球最大的紧凑型环形装置,C-2W装置的设计为先进NBI技术的验证提供了关键支撑。该装置核心由约束容器(CV)、偏滤器、磁场线圈和中性束注入系统组成,磁场系统包含平衡线圈、镜线圈和偏滤器线圈,可提供FRC形成所需的复杂磁场环境。

在中性束系统设计上,SNB采用三栅极离子光学系统(IOS),束能量固定为 1keV,离子束电流可达160A,脉冲长度40ms;TNB则采用四栅极双级结构,束能量可在15-40 keV范围内调节,配备可编程高压电源,支持实时波形控制。中性束传输线整合了等离子体发射器、中和器、偏转磁铁和束流诊断设备,其中等离子体发射器通过冷阴极电弧放电产生高电离度等离子体,经多极磁约束增强均匀性,束流诊断系统则通过丝式量热计、二次电子发射探测器等设备实现束流参数的原位精准测量。

实验数据显示,C-2W装置可实现等离子体密度1-4×10¹⁹m⁻³,捕获极向磁通量达16 mWb,FRC等离子体持续时间超过40ms,主要受限于中性束脉冲长度,为后续技术优化预留了提升空间。

三、运行模式革新:动态控制与自动化保障可靠性

为提升NBI系统运行可靠性与灵活性,TAE团队开发了多项创新运行技术。基于C-2W装置积累的68000余次实验数据,研究人员建立了中性束运行参数数据库,开发出NB Automation自动化控制系统。该系统通过分析历史数据构建正常、优化和异常三种运行状态的参数分布区间,实时对比当前实验数据与历史分布,为操作员提供参数调整建议,有效补偿真空度变化、电源波动等因素带来的影响。

在束流参数动态控制方面,团队开发了基于磁滞回线控制的实时反馈算法,通过光学纤维以40Mbps速率传输束流电流测量数据,实现2kHz频率的参数调节,电流稳定精度可达±3%。该系统可在105-155A范围内实现多设定点稳定控制,支持快速脉冲调制,四台TNB协同运行时总电流上升速率可达30A/ms。同时,研究人员还实现了多种波形的束流能量调制,包括正弦波、三角波、调频波和方波,调制频率最高可达3kHz,电压变化幅度±7.5keV,电压变化率达141 MV/s,且在宽能量范围内保持束流稳定性。

值得关注的是,团队还开发了“极限电流驱动”模式,在超出传统最优导通率8%的条件下运行,实现束流电流5%-10%的额外提升。实验验证表明,该模式下束流传输损失仍低于1%,未对真空部件造成显著损伤,且FRC等离子体存储能量呈非线性增长,为提升FRC性能提供了新路径。

四、等离子体效应验证:ABED模式调控快离子行为

研究团队通过同相和异相两种交替束能驱动(ABED)模式,验证了动态束流控制对FRC等离子体的调控作用。当四台TNB以相同相位和频率调制束能量时(同相ABED),可显著放大快离子相关效应。在0.4 kHz、±7.5 keV 调制条件下,中性粒子分析仪(NPA)测量显示快离子能量分布与束能量调制同步振荡,FRC等离子体热能也呈现相同频率的波动,同时在热能低谷期观察到高能粒子模(EPM)激发,为等离子体参数诊断和数值模拟提供了实验依据。

而当四台TNB采用90度相位差调制时(异相ABED),快离子速度分布得到有效展宽,显著抑制了高能粒子模。实验对比显示,异相调制模式下,FRC等离子体半径和存储能量的稳定性与静态能量注入相当,200-300 kHz 区间的轴向弹跳模被有效抑制,仅保留静态能量SNB产生的 200 kHz 模式。这一结果表明,通过束流能量的相位调控,可在不影响等离子体平衡的前提下,实现高能粒子模的主动控制,为解决磁约束核聚变中快离子不稳定性问题提供了新方案。

五、商业化前景:为核聚变反应堆奠定技术基础

TAE此次发表的研究成果,不仅在技术层面实现了FRC等离子体稳定控制的突破,更为核聚变反应堆的商业化开发提供了关键技术支撑。FRC构型的紧凑结构使其在反应堆体积与成本控制上具有显著优势,而先进NBI技术的成熟则解决了FRC长期面临的稳定性与能量约束难题。

论文指出,当前研究已实现FRC等离子体的稳定创建与维持,下一步将聚焦于多物理场耦合下的等离子体控制,进一步优化中性束与FRC的协同作用机制,拓展束流参数调控范围,提升等离子体约束时间和能量增益。随着技术的持续迭代,FRC构型有望凭借其优势成为商业核聚变反应堆的重要技术路线,推动清洁能源领域的革命性发展。