近日,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO,拉索)”国际合作组在国际物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表了关于原初黑洞搜寻的最新突破性成果。该研究利用LHAASO数据,对原初黑洞寿命末期产生的“原初黑洞暴”进行了首次全天空搜寻,并给出了国际最严格的观测限制。

原初黑洞是理论上存在于宇宙极早期的物质高密度区域直接引力塌缩形成的黑洞,是探索宇宙早期物理的重要探针,也是暗物质的候选体之一。原初黑洞通过霍金辐射过程产生高能辐射现象,特别是,质量约为10亿吨的原初黑洞,其寿命与宇宙年龄相当,会在灭亡的最后时刻产生持续数秒至数百秒、强度极高的伽马射线暴,即“原初黑洞暴”。探测此类信号对人类理解宇宙起源、暗物质本质、粒子物理基本规律及引力与热力学的深层联系具有重大意义。

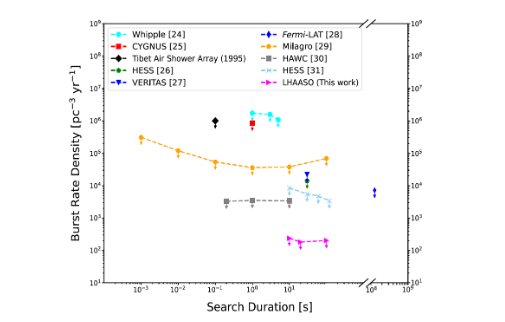

研究团队利用拉索的水切伦科夫探测器阵列在2021年3月至2024年7月间累积的1241天的高质量观测数据,针对10秒、20秒和100秒这三个最灵敏的时间窗口,在约1至15 TeV的伽马射线能段内,对全天空进行了系统性搜寻。虽然暂未发现明确信号,但这一"零发现"同样意义重大——在99%置信度下,将原初黑洞爆发率锁定为每立方光年每年不超过5.2次,比国际现有纪录提高10倍以上。

图1: 在99%的置信度下,不同实验对宇宙中每立方光年每年发生原初黑洞暴的次数给出的限制。图中洋红色上限来自于LHAASO实验组通过10s、20s、以及100s的搜寻窗口给出的国际上最严格的限制:即每立方光年每年少于5.2次。

拉索此次给出的限制结果为相关早期宇宙模型和暗物质模型提供了至关重要的实验约束,显著缩小了理论模型的参数空间。该研究成果充分展现了拉索实验在国际伽马射线天文领域的领先地位。

该工作由中国科学院高能物理研究所的毕效军研究员、李哲副研究员、博士后姜候兵、博士后胡世聪以及杭州师范大学王赛教授和东北大学张鑫教授作为共同通讯作者