近日,复旦大学深度参与的环形正负电子对撞机(CEPC)实验探测器联合研发团队发布了《基准探测器技术设计报告(CEPC Reference Detector Technical Design Report - RefTDR)》(arXiv:2510.05260)。继2023年底发布《加速器技术设计报告》后,此次探测器报告的出炉,标志着CEPC项目最核心的加速器与探测器的技术设计已全部圆满完成,为这座由中国主导的“希格斯粒子工厂”从蓝图走向现实打下决定性基础。

CEPC项目源于2012年希格斯玻色子的发现。该粒子在解释物质质量起源等基本物理问题中起核心作用,被誉为“上帝粒子”。中国高能物理学家率先于同年9月正式提出了建设CEPC的设想,以精确研究希格斯玻色子,同时可以精确探索其他关键基本粒子。

大型科学工程的推进通常经历概念设计、技术设计和工程设计三个阶段。CEPC团队于2018年完成《概念设计报告》,明确了科学目标和装置的基本框架。随后,项目进入更为深入和具体的技术设计阶段,旨在验证各项关键技术的可行性,并完成核心部件的详细设计。2023年发布的《加速器技术设计报告》与此次发布的探测器技术设计报告正是这一阶段里程碑成果的展示。

为确保设计的科学性和可行性,CEPC项目团队于2024年组建了由牛津大学Daniela Bortoletto教授担任主席的探测器国际评审委员会。经过三轮深入评审,委员会于2025年9月完成最终评估,认为CEPC基准探测器方案成熟,已准备好过渡到探测器原型整体集成和系统验证阶段。

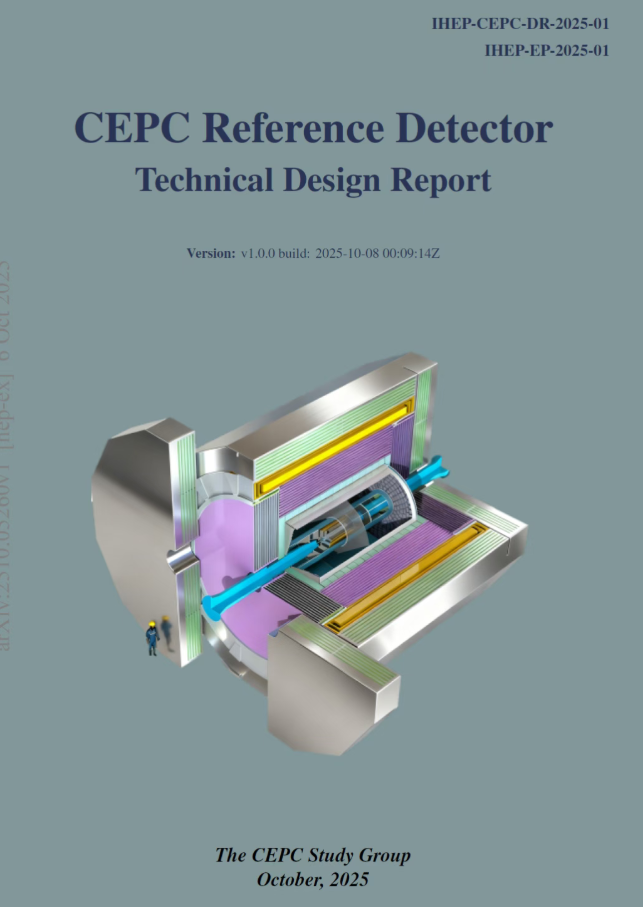

CEPC实验《基准探测器技术设计报告》是国际上首个针对环形正负电子对撞机希格斯工厂的探测器技术设计报告,彰显了中国科学家在该领域的领先研发实力。基准探测器包括顶点探测器(VTX),硅径迹探测器(ITK, OTK),时间投影探测器(TPC),电磁量能器(ECAL),强子量能器(HCAL),缪子探测器(Muon Detector)等若干子探测器系统,以及超导磁铁系统、数据获取系统等。复旦大学是缪子探测器研发和设计的主要负责单位。现代物理研究所王小龙教授组建缪子探测器组并担任组长,组织和负责该设计报告中关于缪子探测器章节的撰写。缪子探测器组还包括国内的上海交通大学,南开大学,高能物理研究所,河南师范大学,以及俄罗斯的列别捷夫研究所(LPI),杜布纳联合核研究所(JINR),莫斯科技术物理学院(MIPT),高等经济大学(HSE)等著名科研机构。复旦大学提出基于国产硅光电倍增器(SiPM)和塑料闪烁体的新型缪子探测器方案,代替了概念设计报告中的阻性板气体探测器方案。复旦大学的研发团队首次实现5米长的超长探测单元,性能达到探测效率98%和时间分辨1ns等国际领先水平。针对缪子探测器的国际评审意见翻译为:“基线设计具有一致性、技术合理性和高度先进性(well advanced)。探测器布局、线路设计和校准计划都得到了清晰定义,技术选择——采用塑料闪烁体、波长位移光纤和双端SiPM读出——在性能、成本和可扩展性之间实现了出色的平衡。”

CEPC的快速推进,是在激烈的全球下一代对撞机竞争背景下取得的。目前,中国、欧洲和日本共提出了四个基于正负电子对撞的希格斯工厂方案,美国则提出缪子对撞机的设想。欧洲和美国均已将参与或建设希格斯工厂列为最高优先级的物理目标。在这场关乎基础科学未来的国际赛跑中,CEPC团队凭借国内外上千位科学家七年来的协力攻关,接连在加速器和探测器两大核心领域率先冲线,交出了首份完整的“技术答卷”,彰显了中国在下一代高能对撞机竞赛中的强劲实力和领先地位。复旦大学高能粒子探测器研发团队在其中做出了重要贡献。未来,复旦大学将继续致力于缪子探测器设计的优化和进一步的探测技术研发,并开展CEPC实验所需的高动量粒子鉴别技术研发,助力我国高能物理研究水平的提升。