俄罗斯科学院西伯利亚分校布德克尔核物理研究所专家与勒扎诺夫半导体物理研究所同事,利用新西伯利亚自由电子激光器(NFEL)的太赫兹(THz)辐射,研究了石墨烯纳米颗粒复合薄膜的光学特性。相关研究成果发表在《IEEE太赫兹科学与技术学报》上。

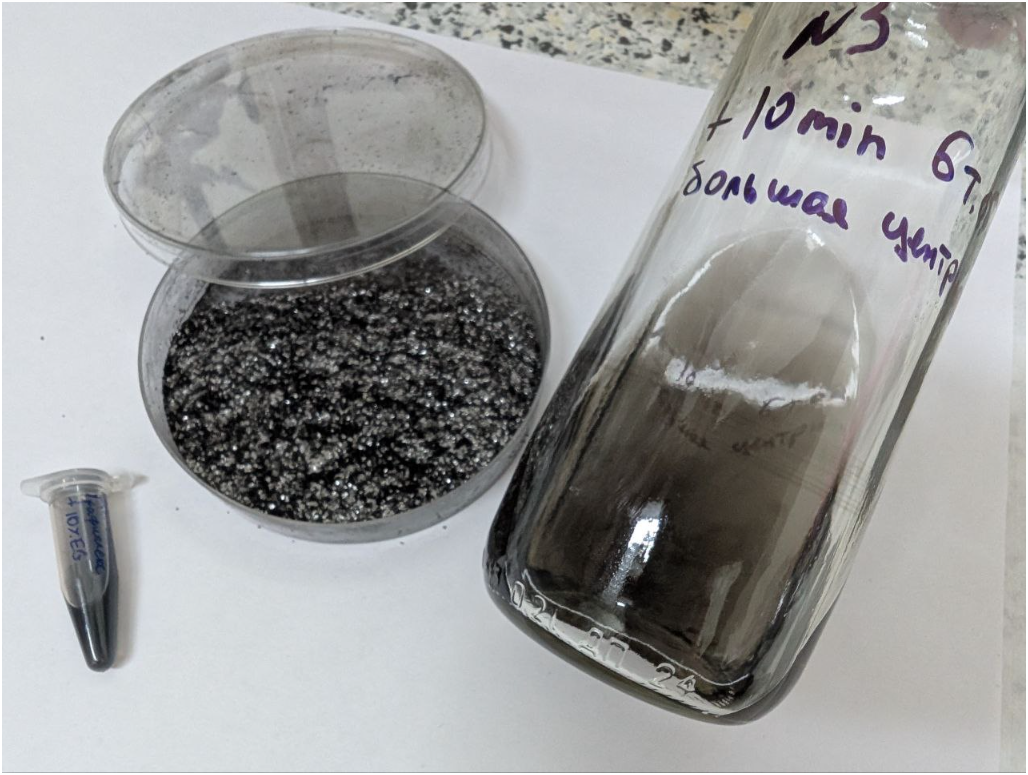

从左到右:石墨烯薄片基墨水、天然石墨、含细颗粒的石墨悬浮液。摄影:T. Morozova。

此次研究中,专家们首次证明,石墨烯纳米颗粒复合薄膜的层可用于生成和传播表面等离子体极化激元(SPP)。SPP是一种不会发射到太空中、可沿材料表面传播的电磁波,利用它可研究导体近表面层的光学特性,这对集成电路的能效至关重要。在石墨烯薄膜上生成SPP,未来有望用这种数百纳米厚的复合材料创建太赫兹频率范围(即6G代)通信系统的等离子体元件。

石墨烯是由碳原子排列成六边形晶格的二维材料,虽理论研究始于1947年,但因二维晶体在三维空间中不稳定,直到2004年才成功合成,此后对其性质的深入研究持续至今。它因独特的电学、机械和光学性质受关注,如高导电性使其在纳米电子学和电信领域应用广泛。

俄罗斯科学院西伯利亚物理问题研究所首席研究员伊琳娜·安东诺娃称,石墨烯是厚度为半纳米的单层材料,是石墨衍生物但特性不同,其导电性和热容量随厚度降低而增强,通过改变薄膜颗粒可控制其性质。

生产高质量、大面积石墨烯单层并非在任何基底上都可行,且许多任务无需单层石墨烯。俄罗斯科学院西伯利亚分院物理问题研究所三维纳米结构物理与技术实验室开发了复杂多阶段技术,用含多层石墨烯颗粒的墨水在2D打印机上打印薄膜,石墨烯颗粒通过电化学剥离石墨获得,导电聚合物确保颗粒结合。该薄膜在制造微电子元件、葡萄糖传感器和忆阻器方面有应用前景,预计将在太赫兹光子学中找到应用。

俄罗斯科学院西伯利亚物理问题研究所研究员阿尔乔姆·伊万诺夫介绍,天然石墨研磨后得到的颗粒不稳定,需用物理和化学方法分层使其变成稳定悬浮液,再分离出小颗粒制成墨水用于打印。

石墨烯薄膜及其复合材料前景广阔,可用于制造太赫兹生物传感器,因其光学特性对生物分子和复合物敏感;在太赫兹波段等离子体集成电路中也有潜在应用潜力。但确定其光学特性是难题,INP SB RAS高级研究员瓦西里·格拉西莫夫称,复合石墨烯由纳米颗粒组成,与金属不同,其光学特性难以描述。此次研究首次应用太赫兹等离子体折射法,研究了厚度为15至400纳米的石墨烯纳米颗粒复合薄膜的光学常数。

新西伯利亚自由电子激光器(NFEL)被用作太赫兹辐射源,其平均功率比0.8至10 THz范围内其他光源高出数倍,且产生频率可平滑调节,这对研究至关重要。

瓦西里·格拉西莫夫还表示,表面等离子体极化子能“感知”材料光学特性,研究结果表明所研究复合材料电导率仅比金属低1 - 2个数量级,未来可应用于太赫兹集成等离子体技术。目前工作虽为基础性,但可靠的光学特性信息对基于石墨烯薄膜的生物传感器和等离子体集成电路设计意义重大,导体的光学常数会影响等离子体集成电路元件尺寸和能量效率。

此外,用于6G移动通信的太赫兹天线已由俄罗斯科学院西伯利亚科学研究所(ISP SB RAS)生产,采用石墨烯薄片制成。