技术人员布设核电外围监督性监测数据无线传输系统

20世纪80年代的秦山,当浙江省辐射环境监测站的技术人员背着设备踏上秦山山顶时,脚下的羊肠小道是他们唯一的路,手中的“金属配件”是全部的家当。他们或许没想到,自己正在书写的,是中国核电监督性监测史上的第一页。

调查人员在海盐采集湖水水样

在秦山核电1号机组浇筑第一罐混凝土的同时,浙江省辐射环境监测站老一辈专业技术人员用脚步丈量秦山核电周边的每一寸土地,在野外布设监测点位。无论是炎炎烈日下浸透衣衫的汗水,还是凛冽寒风中冻僵的双手,都未曾动摇他们对数据准确性的执着追求。在简陋的实验室里,老一辈技术人员凭借着丰富的经验和精湛的技艺,调试设备、分析样品,反复校准每一组数据,为秦山核电外围监督性监测系统搭建起坚实的数据框架。那些如今陈列在展柜里的老式测量仪器,外壳的每一道划痕,都是攻坚克难的勋章。

技术人员在实验室内分析样品

如今,保护性修缮让时光在这里停驻。泛黄的原始数据记录本上,还能辨认出当年监测人员写下的一组组数据;锈迹斑斑的样品盒里,仿佛还盛着 1990年的海水样本。图文展板上的时间轴,一步步延伸出中国核电监督性监测从启航筑基到突破升级的轨迹。

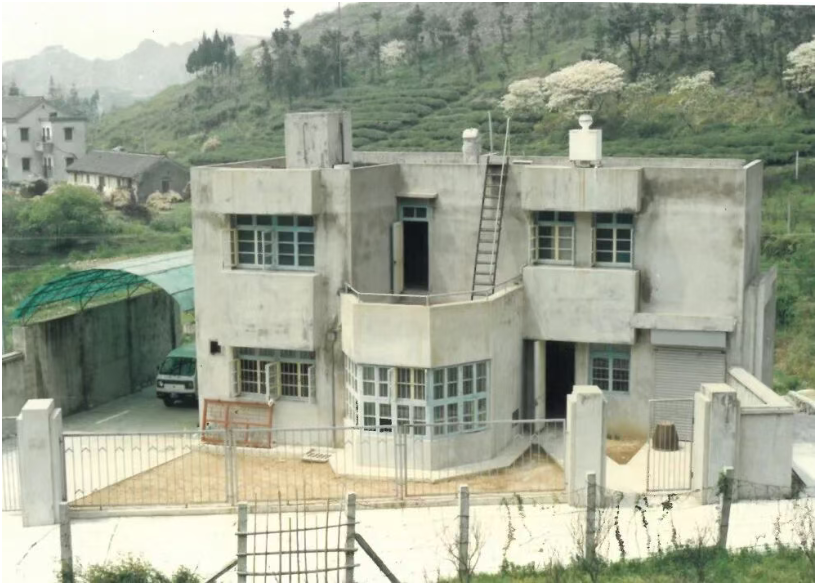

秦山一代站旧貌

秦山依旧,东海长流。这座灰色的建筑,终将成为新的起点——让每一份监测数据都经得起历史检验,让每一次技术突破都守护着万家灯火。这,便是秦山一代站留给未来辐射环境监测事业的答案。