1955年,党中央作出重要决策——发展中国核工业。在此背景下,我国首座重水反应堆(101堆)与首台回旋加速器(以下简称“一堆一器”)的建设工程,在中国原子能科学研究院(以下简称原子能院)正式启动。1958年9月,“一堆一器”移交生产典礼盛大举行,标志着这两项关键核设施正式投入使用。从此,原子能不仅为我国的核武器研发提供了强大的技术支持,也为能源、医学、农业等领域开辟了新的天地。

从零起步:中国原子能事业的开篇

1955年初春,核物理学家钱三强向周恩来作了关于原子能研究的汇报,同时也提出一个紧迫困难。“在设备和器材方面,我们最需要的是一台回旋加速器和一座实验性反应堆……”钱三强的声音十分坚定。他如此重视“一堆”和“一器”,是因为这是进行原子能研究和利用的重要科研平台,缺一不可。

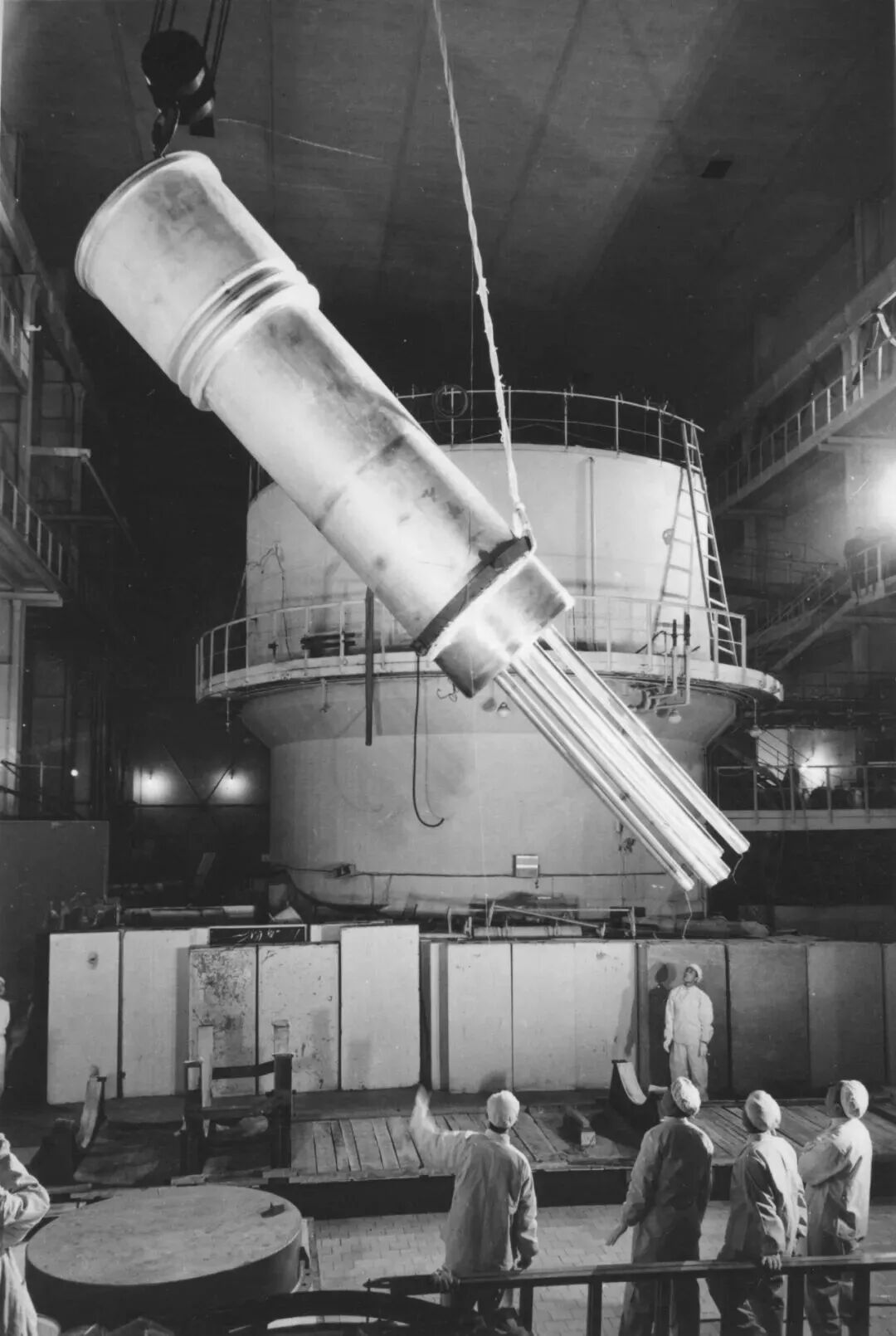

1955年5月,中国的核科研事业迎来转机。苏联向我国援助了一座7000千瓦的重水型实验反应堆和一台直径1.2米的回旋加速器,此后,两项核设施在北京房山开始建设,一批批科研人员、技术工人奔赴这里,紧锣密鼓地开始“一堆一器”的设计建设和安装调试等工作。

1958年,北京西南郊,101堆首次临界,发出一道蓝光。这道光芒,预示着原子能宝库的铁门被推开,铁门后的崭新时代正在向新中国招手,而这座宝库的钥匙,就是“一堆一器”。

这两项设备的建设和投用,极大地提高了我国核科学的研究水平,为后续“两弹一艇”及其他战略性科研项目提供了技术基础。

功勋铸就:助力“两弹一艇”的关键支撑

原子能,又称核能,是原子核通过核反应释放的能量。这种核反应需要人工制造高能量的“炮弹”猛烈撞击原子核来实现,而回旋加速器就是制造这种“炮弹”的重要工具。它可以制造一束特定能量的高速射线击破原子核,从而观察原子核的内部结构,研究核反应的变化规律。此外,核原料会在核反应的瞬间释放出巨大能量,如果不加以控制,将会产生威力巨大的核爆,而反应堆则通过安全可控地利用核反应,为核武器研制与核能利用来收集和验证实验数据。

唯有掌握核心核设施,方能支撑核工业全面发展。如今,各国核科技水平的高低仍集中体现在反应堆和加速器的先进程度上。

“一堆一器”为我国的“两弹一艇”事业作出了突出贡献。引爆原子弹最重要的“引信”——点火中子源在这里研制;原子弹核心部件“铀球”的原料在这里完成技术研发和生产。它们还为氢弹理论探索、中子测量、核反应数据测量、核潜艇动力堆设计及验证等多项科研任务提供了试验条件和保障。随着一项项技术难关被攻克,中国逐渐掌握了打开原子能大门的钥匙。

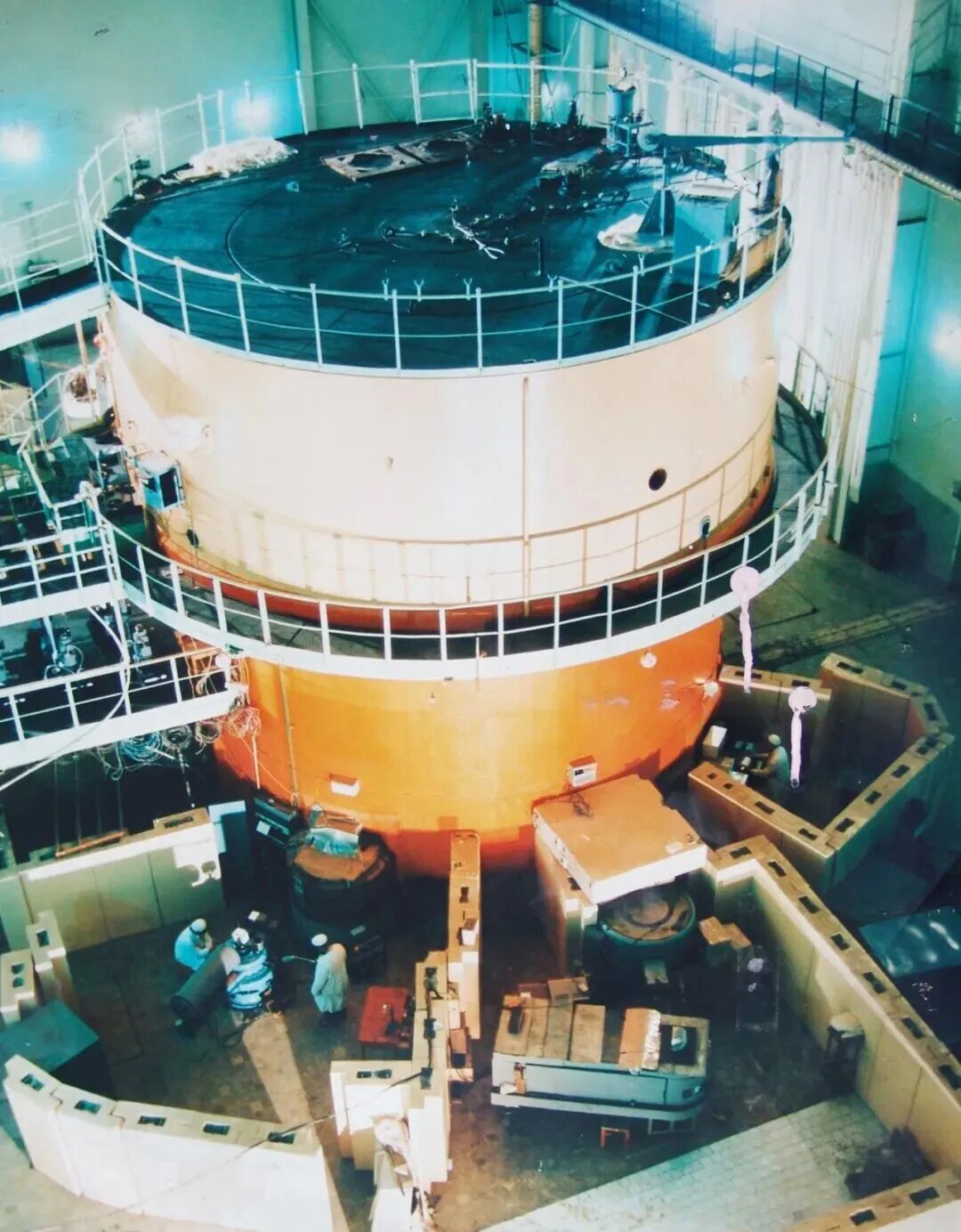

20世纪70年代,101堆经历了关键性的改建。在原子能院科研人员的自主设计和改建下,101堆的内壳、管路系统得到了全面更新,最大功率提升近半。这一改建不仅延长了重水反应堆的使用寿命,也为核技术人员培养提供了宝贵的实践经验。

薪火相传:中国核工业的创新与跨越

1984年,第一台回旋加速器停止运行;2007年,101堆安全停闭。但以核心核设施为序章的我国核工业还在谱写新篇。

秉承“自力更生为主,争取外援为辅”的发展思路,进入80年代以后,原子能院在核心核设施的基础上,成功设计并建造了我国首座轻水反应堆,为我国的核能发展打开了新的局面。2010年建成的中国先进研究堆主要指标也位居世界前列。

101堆旧址旁,中国实验快堆在徐銤院士等先驱数十年坚守下实现突破,如今不仅能大幅提升铀资源利用率、减少核废料,2021年启动的一体化闭式循环快堆研发,更成为核能“三步走”战略(“热堆-快堆-聚变堆”)的关键一步。

胸有凌云志,无高不可攀。如今,我国已实现核技术从 “引进来” 到 “走出去” 的跨越,微型核反应堆多次出口、高端电子加速器扬帆海外,标志着多项技术从 “跟跑” 迈向 “并跑” 甚至 “领跑”。“一堆一器”承载的创新精神与家国情怀代代延续,不仅见证我国建成完整核工业产业链,更推动中国从核能技术的追赶者,稳步成长为全球核领域的重要引领者,为未来清洁低碳能源体系构建与核科技持续突破筑牢根基。