自发辐射放大(ASE)是一种在激光器和光学器件中常见的现象。自20世纪60年代光学激光器发明以来,激光技术虽在众多研究和日常应用中发挥着关键作用,但传统激光器的波长受到特定限制。增益介质的离散能级以及光学腔的特性决定了可发射光的频率,这使得激光波长主要被限制在红外和可见光谱范围内,仅有少数基于等离子体的剥离离子系统能在极紫外(XUV)范围内发射放大光,这在一定程度上限制了在各种光谱和成像领域的全面探索。

自由电子激光器(FEL)作为一种新兴技术,能够产生波长可调的超快光脉冲,为研究人员在空间和时间维度上研究物质提供了更高的灵敏度和分辨率。将非线性光谱学从光学区域推广到短波长区域成为该领域一个引人关注的研究方向。在固体或稀介质中,涉及内壳层跃迁的自发辐射放大(ASE)已成为一种强大的非线性X射线光谱学方法,它能获取来自微弱重叠价层到内层跃迁的显著放大信号,这些信号蕴含着丰富的化学信息。

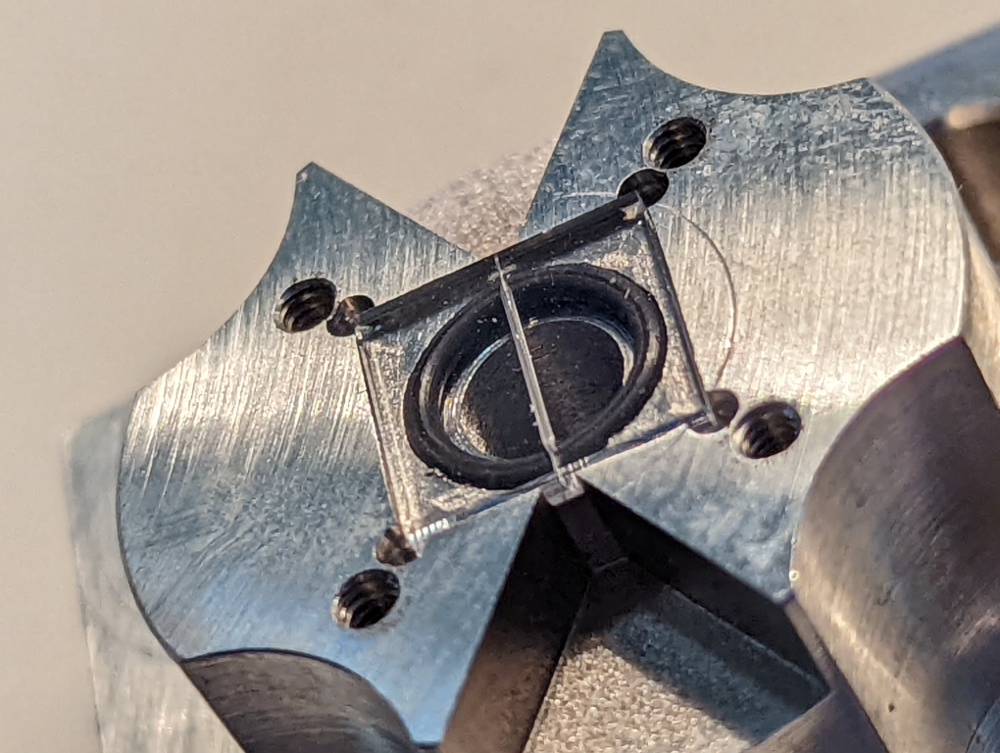

然而,此前来自高于第一电离阈值的短寿命量子态的极紫外自发辐射(XUV ASE)尚未被观测到,这主要归因于飞秒时间尺度上发生的快速非辐射衰变过程,如自电离或俄歇电子发射。为了攻克这一难题,研究团队利用意大利国家研究委员会光子学与纳米技术研究所(IFN - CNR,米兰)研制的一种开口式气体池展开实验。该气体池将一根10毫米长、压力为数十毫巴的氦气柱置于聚焦的极紫外光脉冲下。

拆下的氦(He)靶架上盖露出了在熔融石英玻璃中雕刻的开口微型气体毛细管(入口和出口直径:100 µm)

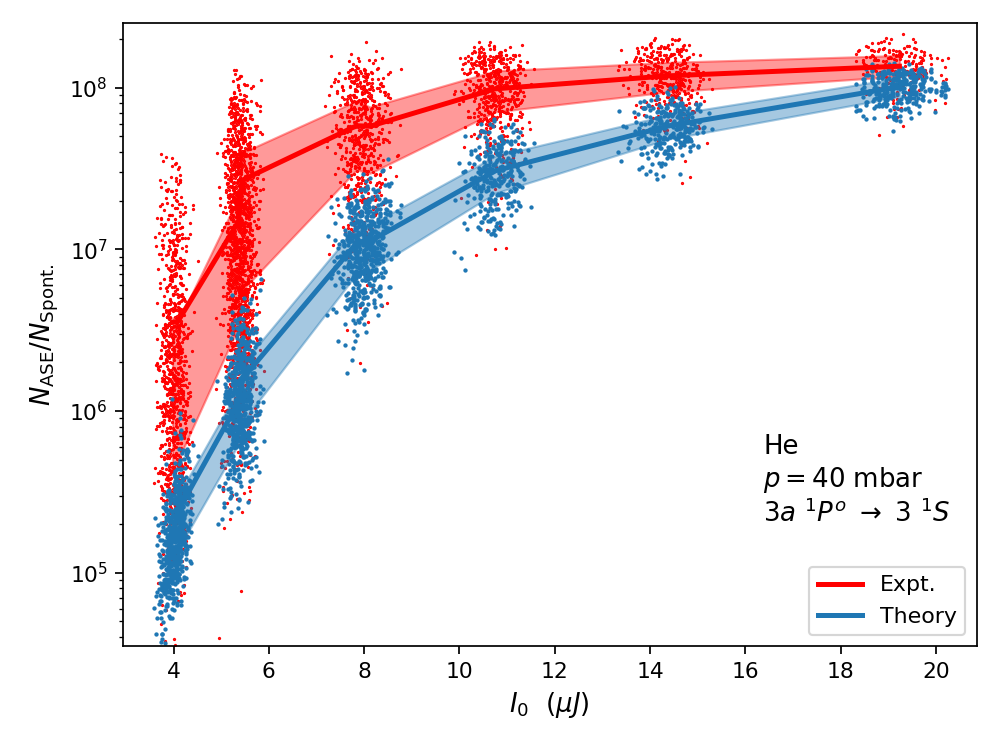

在意大利的里雅斯特费米自由电子激光器(FERMI FEL)的EIS - TIMEX光束线上,研究团队成功触发、观测并量化了氦原子自电离共振产生的极紫外自发辐射(XUV ASE),该共振发射波长为30.4nm。尽管自电离的概率比XUV发射高1600倍,但调谐后的泵浦脉冲强度足以在短时间内产生足够多的氦原子,从而从短寿命的双激发态引发ASE过程。这种基于ASE的非线性XUV光谱方法,由于其高方向性和辐射/非辐射分支比的重新分布,使得前向微弱的自发辐射信号放大了八个数量级。

研究团队在严格控制的实验条件下进行测量,这使得他们可以将测量结果与目前最先进的ASE理论在最简单的非平凡原子体系中进行绝对比较。新结果对于证明在建模中必须考虑非弹性电子散射和瞬态分子构型的影响具有重要意义。

在 40 mbar 气体压力下,不同 FEL 泵浦脉冲能量 I0时,He 中双激发态最强自发辐射通道的 ASE 放大因子

这项研究连接了现有的两条研究路线,即X射线领域的先进自发辐射放大(ASE)研究和低于第一电离阈值的脉冲极紫外(XUV)超荧光研究。气体非线性XUV光谱有望对整个XUV光谱学产生重大影响,它有望实现更高的效率、更高的化学灵敏度和对上能级的控制。相关研究成果可能会启发机器物理学家在泵浦光的同时,提供一个波长不相称的XUV光脉冲,以选择性地激发和放大次级弱跃迁。