TAE Technologies再次宣布,其在磁约束聚变领域取得关键性突破:最新实验装置Norm首次仅依靠中性束注入(Neutral Beam Injection, NBI)成功产生场反位形等离子体,而这正是全球聚变领域追逐逾30年的重要目标。

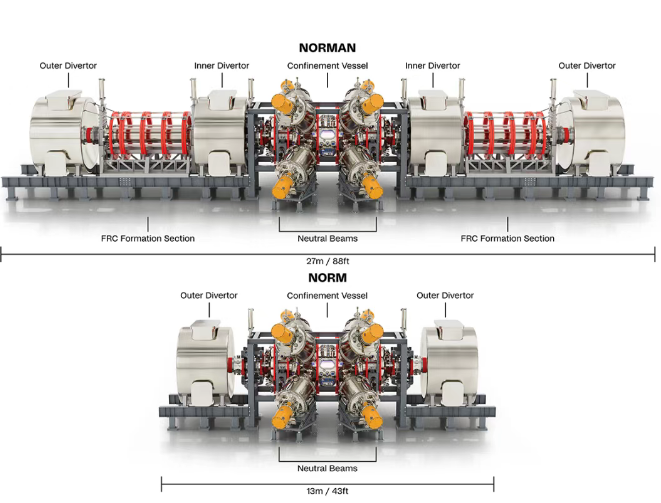

NORMAN最初的设计是在两个FRC两端分别设置θ箍缩区,使两个FRC在中央约束容器(CV)内形成、平移、碰撞、合并并达到热平衡。由此形成的FRC是注入中性束电离和捕获的理想靶。束流离子通过大轨道效应增强等离子体的稳定性,并通过产生快离子电流来维持等离子体约束。而NORM是NORMAN经过一次重大重构,移除了两个θ箍缩区形成的改进型装置。这种更紧凑的配置同样实现了启动和维持,其实验结果参数与Norman系统相似。以下是两者区别:

核心尺寸数据(公开参数)

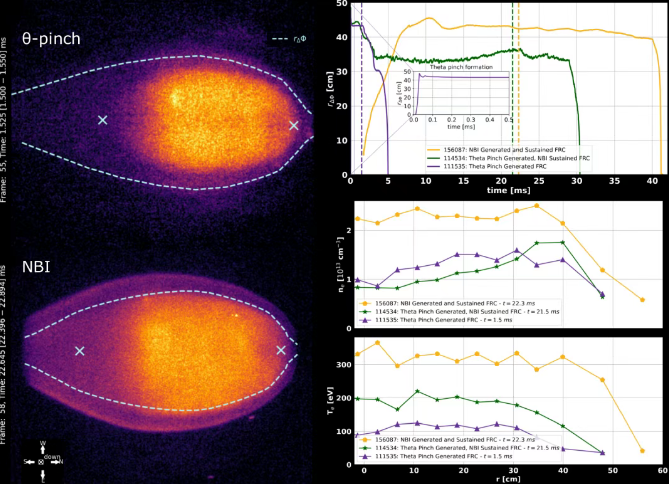

技术路线与性能关键信息

Norman依赖传统θ-箍缩技术,需通过长形成段生成等离子体,再在中央约束容器内发生超音速碰撞以形成FRC,需配备传统地层线圈及等离子体起爆硬件,复杂度高。

Norm采用纯中性束注入(NBI)技术,向磁约束的初始种子等离子体注入高能中性束,约10毫秒内即可在装置中央自然形成完整FRC。

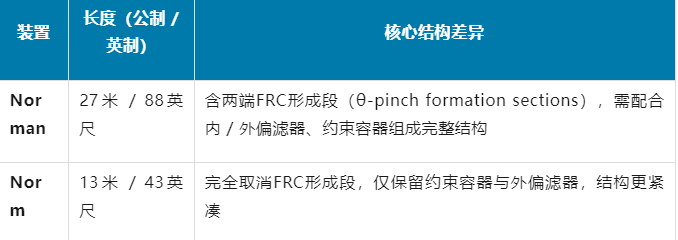

图片为中性束注入 (NBI) 和θ箍缩产生的场反转构型 (FRC) 平衡的比较。左图是高速分幅相机拍摄的氧离子(O⁴⁺)在650纳米波长处的发射图像,叠加了排除通量半径(excluded flux radius)和估算的X点(X-points)。电子密度(nₑ)和电子温度(Tₑ)较高的核心区域,发射强度最强。磁场轴指向北方,相机视角以径向为主,但从沿轴- 82厘米处朝向装置中平面拍摄;这种视角是导致 X 点看似不对称的原因。右图的上方图形展示了两种生成方式(及额外一种 “θ- 箍缩生成 + 中性束注入(NBI)维持” 方式,即Norman装置构型)下的等离子体排除通量半径(可作为分界面的替代指标)。

实验对比了中性束注入 (NBI) 和θ箍缩产生的场反转构型 (FRC),通过高速成像与参数分析揭示二者核心差异与NBI的技术优势。从图上数据可看出:

θ箍缩生成的FRC建立速度快,无需长期积累;NBI生成的FRC形成过程更平缓,需通过束流离子逐步构建环向电流,耗时约10毫秒,但无需θ箍缩所需的复杂形成段硬件。

相较于θ箍缩(数据取自快离子未主导平衡阶段),NBI生成的FRC在平衡中期(热等离子体与快离子电流相近时),电子密度(nₑ)和电子温度(Tₑ)显著更高,这得益于NBI加热及磁场整形、边缘偏压、燃料注入等构型优化手段。

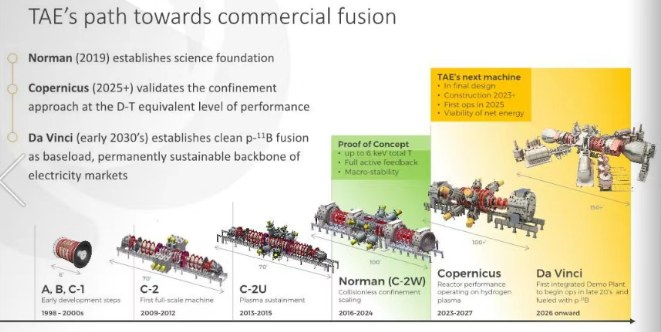

此次,凭借Norm在等离子体温度、FRC稳定性及整机效率等多维度的卓越表现,TAE宣布移除原路线图中的第六代装置Copernicus,直接进入首座堆型聚变电站的工程开发阶段。

上面这幅图是TAE Technologies在2023年发布的 “商业聚变发展路径图”,清晰展示了其从早期研发到商用聚变能源的技术迭代与阶段目标:

TAE 首席执行官Michl Binderbauer称:“在Norm上实现仅通过中性束生成FRC时,我们就已察觉到,这将对聚变技术的性能、工程实用性和反应堆成熟度带来革命性改变。随着后续实验的推进,我们进一步确认,Norm的表现已让我们迈入可正式启动商业电站研发的理想阶段。第六代装置Copernicus虽自公司创立便列于发展路线图,但Norm的突破使其不再必需 —— 这为我们节省了大量时间与成本,加快了实现最清洁、最安全聚变能源路径的进程。”

目前,Norm 已成为TAE Technologies旗下等离子体综合性能最优的研究装置,且正推进升级工作,核心目标是在稳态场反向位形(FRC)工况下,将等离子体温度提升至1亿摄氏度,若这一温度若能成功达成,将有望刷新FRC聚变技术路径的现有纪录。

TAE方面强调,Norm装置呈现的优异性能,不仅进一步强化了公司攻克FRC剩余技术难题的信心,还从工程层面切实降低了其氢 - 硼聚变电站设计的技术风险,为公司在21世纪30年代初实现商业化聚变发电的目标奠定了更坚实的基础。