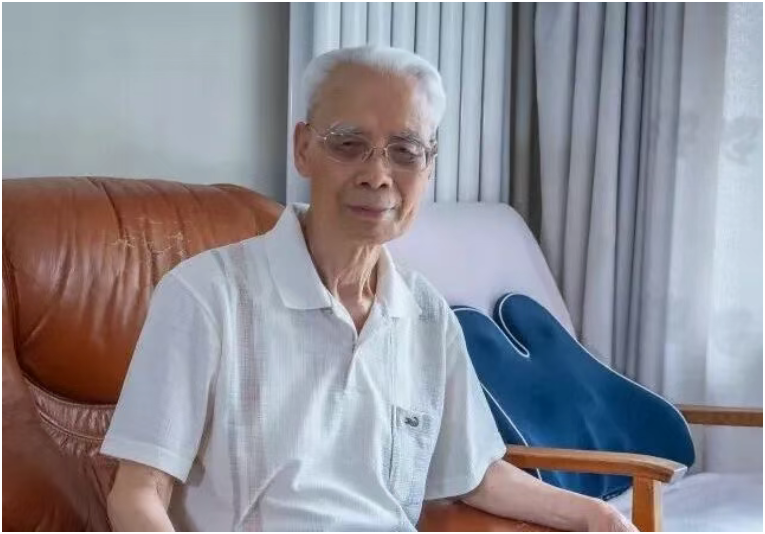

人物简介

李公攀,研究员,1930年出生于湖南省资兴市。1958年于哈尔滨工业大学硕士毕业,曾在中国科学院原子能研究所(原子能院前身)同位素电磁分离技术研究室工作,致力于同位素电磁分离事业。主持过原子能院两台生产型同位素电磁分离器的施工设计修改、设备安装调试和生产运行,主持出口海外同位素电磁分离器全套设备的谈判、设计、安装和调试,直至移交。组织开展第一代电磁分离器用强流重离子源的实验研究工作。

访谈节选

记者(以下简称“记”):李老师,您是哪一年开始参与电磁分离器事业的?

李公攀(以下简称“李”): 我在哈尔滨工业大学完成研究生学业后,1958年9月被分配到中国科学院原子能研究所工作。最初被安排到十三室。去室里报到前,要我去北京南口劳动三个月,但出发的那天被告知:“不去劳动了,立即去九室报到”。这就是我走进同位素电磁分离事业的第一步。我开始做新分离方法调研和级联理论研究,1959年冬,被安排去设计院做616(电磁分离器)工程的施工设计。这第二步就让我再也没有离开过同位素电磁分离事业。

浓缩核素入规划——高瞻远瞩之举

记:李老师,我国在20世纪50年代,就把稳定同位素的生产和应用列入核工业发展规划,还从苏联引进两台电磁分离器(就是616工程)。为什么国家对这项技术这么重视?

李: 这是由于同位素被发现后就被广泛应用于各个科学技术领域,包括物理、化学、工业、农业、生物医学等,而且功效卓异,用当时的话说,它“改变了科学和技术的研究方法,开辟了新的知识和生产领域”。时过70年的今天,已经形成多个同位素学科,人们不再怀疑稳定同位素的重要性,将稳定同位素的生产和应用列入核工业发展规划肯定是高瞻远瞩之举。

有人不理解当时的一个做法:电磁分离技术已不再用于生产核燃料,为什么还将它列为专项,与扩散法同时从苏联引进。616工程建设过程中,钱三强先生多次解释过,归纳起来,有三点原因。

一是它的通用性好,可用于生产几乎所有多核素元素的同位素。

二是它的无可替代性。尽管新的分离法不断出现,但至今尚未发现有能高效用于生产多种同位素的方法。2009年,美国再建分离器时,采用的还是电磁分离器,只是结构形式不同而已。

三是国际形势严峻。我国随时都可能急需某种特定浓缩同位素,所以要有设备尽快形成生产力,以应对不时之需。这点真让钱先生说中了。第一台分离器刚开始调试,就接到“提供浓缩锂同位素”的紧急任务。这是研制氢弹的需求。可见,从苏联引进电磁分离器,绝对是远见卓识之举。

面对挑衅无畏惧

劈荆斩棘建工程

记:616工程起步时状况如何?遇到过什么难题,是如何克服的?

李: 616工程是苏联援建项目,本应由他们提供全套设备,派人指导设备的安装调试。后来情况发生了一些变化,电磁分离器配套用的离子源、接收器、20000 L/s高真空机组等多项关键设备断供,供电控制系统设计错误严重,控制设备(13块控制盘)不能用。更有甚者,提供6只大功率电子管中,有3只是损坏的。

面对这种情况,我们不畏惧,决心以劈荆斩棘的精神,自力更生建成分离器工程。

为此,1960年领导及时布局,组建616工程组、离子源研制组、接收器研制组和高真空设备协作组,分别行动。

工程组任务繁杂,包括清查苏供设备、修改工程设计、改造控制盘、拟定设备安装调试方案等,积极配合现场施工。

离子源组由九室派人和一室离子源组合组,初期在中关村办公,由李正武先生指导。1960年底回到401(中国原子能科学研究院曾经使用的代号),建立实验室,由戴传曾先生指导。1963年,离子源设计出图并交上海先锋电机厂加工制造,1964年9月运回401,在试验室进行过简单结构试验。1965年中交运行组,其试验研究逐步转移到分离器上进行。经过反复多次试验和修改,终于建成我国的第一台百毫安量级强流重离子源。

接收器组于1962年组建,业务包括磁场计算和测量、束流光学、溅射等。他们按时完成接收器的设计制造、分离器的磁场计算和测量、束流光学计算等。部分人员参加了分离器的初期调试。

高真空机组由201(回旋加速器)室真空组与兰州(原上海)曙光机械制造厂合作研制。成品性能优异,成为该厂定型产品,远销海外。

工程建设多波折

应对自如获硕果

记: 听说616工程曾经停建过,另外还有个跟冰淇淋有关的典故?请您给我们讲一讲。

李: 616建设正值国家经济困难时期,经费人力都有限,因此,建设过程中有过两次“暂停”,故有“三上两下建工程”的经历。

第一次停建是在1962年,经费和人力是主要原因。跟冰淇淋有关的典故就发生在这次停建后。复工前,钱三强先生召开九室干部会。他不仅强调建设616工程的重要性,立即复工的必要性,还着重指出它的困难所在。当讲到离子源研制难度大时,他站起身鼓励大家说:“离子束流强达到10mA,我请你们吃冰淇淋!”因而留下了“冰淇淋水平”的典故。会后,随即补充了多位技术人员,包括从苏联回国的副博士和大学生,工程组随即增加到20多人。

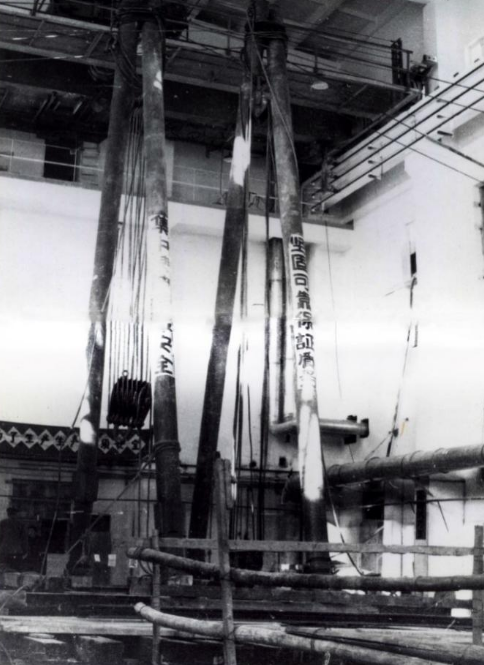

自制人字架

随后,工程进入到最艰难、最具风险的阶段——安装两台分离器电磁铁。其单件重量超过20吨,最重的达50多吨,而现场吊车的最大起吊重量才20吨。为此,启用中国传承技术——“人字架”,用4根长约9m、外径320mm、壁厚10mm的钢管,制作两组人字架,支撑六轮吊滑,完成全部吊装操作。这就是中国智慧。

精密的离子源、接收器能做出来,这么重的电磁铁能轻松就位。所以有人自豪地说,“精如源器重如铁,自如应对有良策,奋力建成分离器,何需他人费口舌”。

第二次下马是在1964年,两台分离器的电磁铁刚就位,就接到“暂停施工”的通知,为的是集中力量保证扩散工程的施工。

为此,九室毅然决定,自己承担随后的全部设计修改、设备改造和安装调试任务,并决定施工分两步走。第一步先调试F2分离器,投产一年后,再配齐、调试F3分离器。这就是616工程的第三次上马。这一决定,激励了九室职工奋发图强、自己动手的精神。自此,工程组全力以赴,全室大力协同,不仅施工得以延续,而且进展速度更快。

1965年秋,F2分离器联机调试出束,寓示中国第一台生产型电磁分离器建造成功。当粉红色的锂离子束从离子源伸向接收器,在真空室内形成一道绚丽的彩带时,在场人员无不欢呼雀跃。

大刀阔斧改设备

三大改造有成效

记: 电磁分离器设备经过了三大改造,改造效果如何?

李: 三大改造是在第一台分离器投产后有计划逐步完成的。

第一是更换大功率电动发电机组。这是1960年被苏联专家和设计院否定的“修改设计建议”项目之一。原设计中,分离器离子源和电磁铁分别用200千瓦以上的电动发电机组供电,远大于实际用电量(如F3分离器电磁铁功耗不超过40千瓦)。这项改造不仅节约能源,而且降低了噪音,特别受值班人员欢迎。

第二是苏联大功率电子器件国产化。苏供设备中有两种大功率电子管:稳定35kV高压用的大功率三极管和70kV高压整流管。如果不进行国产化,1970年分离器将面临瘫痪。经研究决定,大功率三极管用国产工作电压较低的三极管代替;70kV高压整流管,曾经修理过,但最终用国产100kV高压硅堆代换。国产化后,不仅节能省电,安全可靠,而且使用寿命更长。

第三是改造从苏联引进的F3分离器。经实测和计算证明,其分离磁场场型不具备必要的质量分离和方向聚焦功能。如果不改造,就是一堆废铁。为此,我们重新设计、加工、安装新的磁铁垫片。改造后的分离器性能良好,不仅能生产同位素,而且环境宽敞,便于安装测试设备,所以离子源的试验研究大多是在这台分离器上完成的。

三大改造完成后,两台分离器全面投产,同位素产量倍增,既满足国内需求,还远销国外。同时,耗电量大减,运行环境清静安宁。

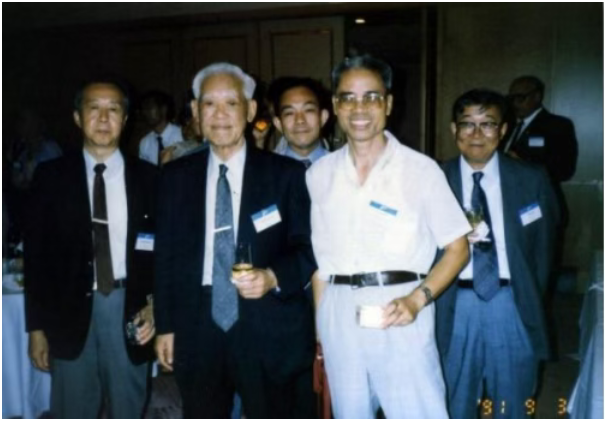

参加第12届同位素电磁分离器国际会议(前排右一为李公攀)

为“两弹一艇”建功

为北斗导航助力

记: 电磁分离器在“两弹一艇”研制中发挥了哪些重要作用?

李: 电磁分离器为氢弹的研制和核潜艇的建造都作出过贡献。

首先,研制氢弹需要验证相关核数据,所以需要浓缩锂制作测试靶,以测量轻核反应的核数据。当时,分离器刚开始调试。接到任务后,我们立即改用锂和氯化锂作为调试物质,制作专用收集袋,昼夜开机生产。故研制氢弹需要的浓缩锂同位素就成为我国生产型电磁分离器的第一个产品。此外,九室的F1分离器(自主建造,90度扇形分离器,1963年投产)也参与了浓缩锂的生产。

其次,为核潜艇建造提供过多种浓缩同位素。这是因为核燃料的燃耗测定,核燃料和核材料的痕量(10-9~10-7)杂质元素测定,都离不开稀释质谱法,也就离不开用作稀释剂的浓缩同位素,而浓缩同位素,需要用电磁分离器生产。例如,用稀释质谱法测量核潜艇反应堆辐照元件的裂变产物148Nd(钕-148),就用了浓缩同位素148Nd作为稀释剂,其结果为该反应堆的设计、定型起到了关键作用。又如,对核燃料和核材料痕量杂质元素的测定,就用了铈、钕、钐、铕、镝等多种稀土浓缩同位素。正因为如此,电磁分离器投产后,多次生产稀土浓缩同位素,用户都来自核工业系统。

记: 电磁分离器在北斗卫星导航系统中发挥着重要作用,在其他领域有哪些应用呢?

李: 20世纪,原子能院的电磁分离器生产过29个元素的135种同位素,其用途十分广泛。包括物理、化学、地质、环保、医疗等多个领域,但涉及品种最多的用户还是核工业系统。

原子能院同位素电磁分离器

另一个重要用户是铷原子钟研制,分离器曾经为它频繁开机。我国铷钟研制起步于上世纪60年代,比北斗星载铷钟90年代立项早大约20多年。所以有人说,地面铷钟的成就,为北斗星载铷钟研制打下了良好基础,这并非无稽之谈。

为铷钟生产的第一批87Rb(铷-87)的丰度,比当时能查到的美国产品丰度(89.6%~98.3%)高,超过99%,后来达到过99.76%。

回顾历史,原子能院建造过4台电磁分离器,其核心技术也由起步发展到成熟,得到国内外相关单位认可的同时,开始承接相关研制任务,院科研人员也应邀到各地授课、作报告。所以,原子能院对中国同位素电磁分离技术的创建是有贡献的。为此,1978年全国科学大会上,原子能院获奖证书中,明确指出奖励“电磁分离法分离稳定同位素”。

当今世界正处于百年未有之大变局,浓缩同位素在未来的科技创新、经济建设和卫生健康事业中,都将有无可替代的作用。相信参与浓缩同位素行业的当代青年,一定会在中华民族伟大复兴的事业中,勇担责任、负重前行、推陈出新,为我国核工业发展作出杰出贡献。