近日,中国科学技术大学核科学技术学院中科院可控核聚变物理前沿重点实验室蔡辉山教授课题组首次利用GEM代码,系统揭示了电磁离子温度梯度湍流驱动电流及其产生机制。相关成果以The current driven by the electromagnetic Ion Temperature Gradient turbulence为题,发表在 Physics of Plasmas 期刊上。论文第一作者为吕瀚洋博士研究生,通讯作者为卢志鑫staff scientist和蔡辉山教授。

湍流驱动电流是一种无需外部驱动即可在托卡马克内部“自发”生成的平行电流,对未来聚变电站长脉冲稳态运行具有潜在影响。过去的数值工作主要停留在静电极限,对电磁效应如何调控电流几乎没有定量认识。为弥补这一空白,研究团队以国际公认的 DIII-D Cyclone Base Case 平衡剖面为基准,开展了两大类模拟:其一为单环向模(n = 0, 20)的精细物理分析;其二为多模(Δn = 2,n = 0, 6–44)的定量评估,以便同时捕获细结构形成过程和多模耦合效应。

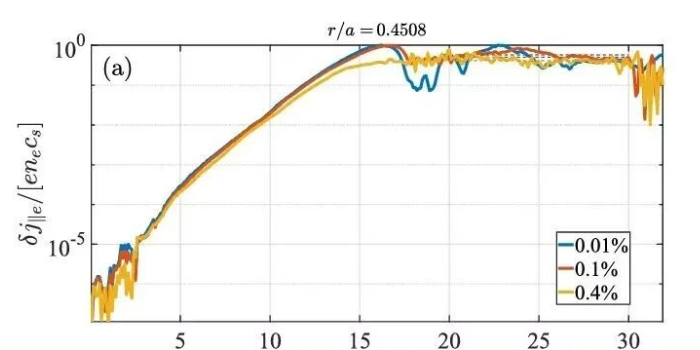

得益于GEM代码中任意波长求解方法,研究团队得以解析出仅相当于离子拉莫尔半径宽度的“电流尖峰”——这是一种紧贴有理面的径向电流结构。在单模模拟、比压β从0.01%升至0.4%的过程中,电流的强度几乎保持恒定,因此在这个范围之内,湍流驱动电流的幅度对电磁效应不敏感。单模结果显示,在线性阶段,湍流驱动电流主要由动量通量的散度驱动,尤其是其静电组分,而湍流加速项在所研究的β区间均保持次要地位;同时,在线性阶段中,尽管电流的驱动始终由动量通量的散度的静电分量占主导,但是动量通量的散度项和湍流加速项内部的电磁分量都随着电磁效应的增强而增强。更为细致的相空间诊断揭示,湍流驱动电流主要由通行粒子贡献,且随着电磁效应的增加,相空间的结构在平行速度的方向上愈加对称。在多模模拟中,湍流电流呈现更为丰富的径向分布,更引人注目的是,在某些特定的位置,湍流驱动电流密度可达到平衡电流密度的同一量级,同时在某些特定的位置,其幅度会超过靴带电流。这一结果意味着,即便在文中研究的无碰撞极限下,湍流驱动电流足以在湍流的时间尺度下显著改变安全因子剖面,值得进一步深入研究。

本项研究不仅弥补了电磁 ITG 场景下湍流驱动电流定量研究的空缺,还为高 β 装置中的电流演化预测提供了可验证的数值数据集;同时,工作展示的全局电磁模拟框架为未来继续考察动理学气球模、碰撞耗散等问题提供了一种可行的研究方法。该成果得到了国家磁约束核聚变能发展研究专项、中国科学院战略性先导科技专项B类及合肥先进计算中心的大力支持。