在中国散裂中子源(CSNS)的核心,每时每刻都在上演着微观世界的极致碰撞:质子被加速至接近光速,轰向重金属钨靶,瞬间迸发出照亮物质内部结构的中子。承受这场光速撞击的靶体,就是CSNS的“心脏”。

它为何由钨打造?取得了什么技术突破?又如何赢得了世界的认可? 让我们一起揭开它的奥秘。

01为何非钨不可?三个硬核理由说了算!

面对比太阳表面还炽热的能量轰击,为什么CSNS选择了钨来当这个“硬汉”?

想象一下用大锤砸西瓜的画面,如果你想溅出更多的果肉,就得找个足够大的西瓜。而钨,就是这个微观世界里的“巨型西瓜”。

原子序数高,天生的“中子高产”能手

钨的原子序数高达74,拥有大而重的原子核,内部的中子也多。当高能质子束轰击时,其发生散裂反应的截面大,中子产额远高于较轻的元素(如铁、铜等)。相关数据显示,CSNS能量为1.6 GeV的质子轰击钨靶后,每个质子可产生约20至40个中子 。被轰击出来的中子产生的中子束流,将进入下游的谱仪,发挥自己强大的观察微观世界的能力。

耐热抗造堪称“金刚”

光能“生”可不够,还得特别“抗揍”。质子束轰击会在极小的体积内沉积巨大能量,相当于一个“热炸弹”,产生极高的局部温度,使得靶体成为整个装置中热量最集中的区域。而钨凭借其3422℃的金属最高熔点 ,展现出“金刚不坏之身”,能够在这种极端热负荷下保持固态结构和物理性能。

综合性能优异

钨不仅是“高产”和“耐热”的能手,更是一名全能型选手。它拥有出色的热传导能力 ,能迅速将轰击产生的巨额热量传递给后方的高速水流冷却系统,避免自身“过热休克”。同时,钨在高温下仍能保持很高的强度,抵抗反复热冲击。而且,它能耐受强辐射环境的长期考验,抗辐照损伤能力 强于多数高Z材料,从而显著延长靶体寿命。这些综合性能确保了钨靶在极端条件下的可靠与耐久。

02技术路线的差异:“冰火两极”的靶材

中国散裂中子源是继英美日之外全球建成的第四台脉冲式散裂中子源 。在这一尖端科学装置的竞逐中,各国依据自身国情与技术积累,在核心靶材的选择上走出了不同路径。美国散裂中子源(SNS)和日本散裂中子源(J-PARC)靶材选择了常温下液态、也是熔点最低的金属——汞 。

03为钨靶穿上“精密铠甲”:攻克散热与冲刷腐蚀的双重挑战

然而,这条稳健之路并非坦途。CSNS团队必须攻克两大难题:如何让钨靶在极端热循环下抗住疲劳?如何让它耐受高速水流的冲刷与腐蚀?

挑战首先来自强大的热负荷。质子束携带的100kW甚至更高功率,超过一半都沉积在小小的钨靶中,瞬间形成远超常规的“热冲击”。为迅速带走这巨量热量,冷却水必须以数倍于日常水流的速度高速流过靶体。钨靶不仅要“耐烧”,还必须能承受高温高速水流的长期冲刷与腐蚀。

为此,CSNS团队为钨靶设计了一件精密的“铠甲”。他们选择耐腐蚀性极强且难熔的金属钽作为包覆层,将钨靶保护起来。然而,“铠甲”的制造极具挑战。

第一关是“结合关”

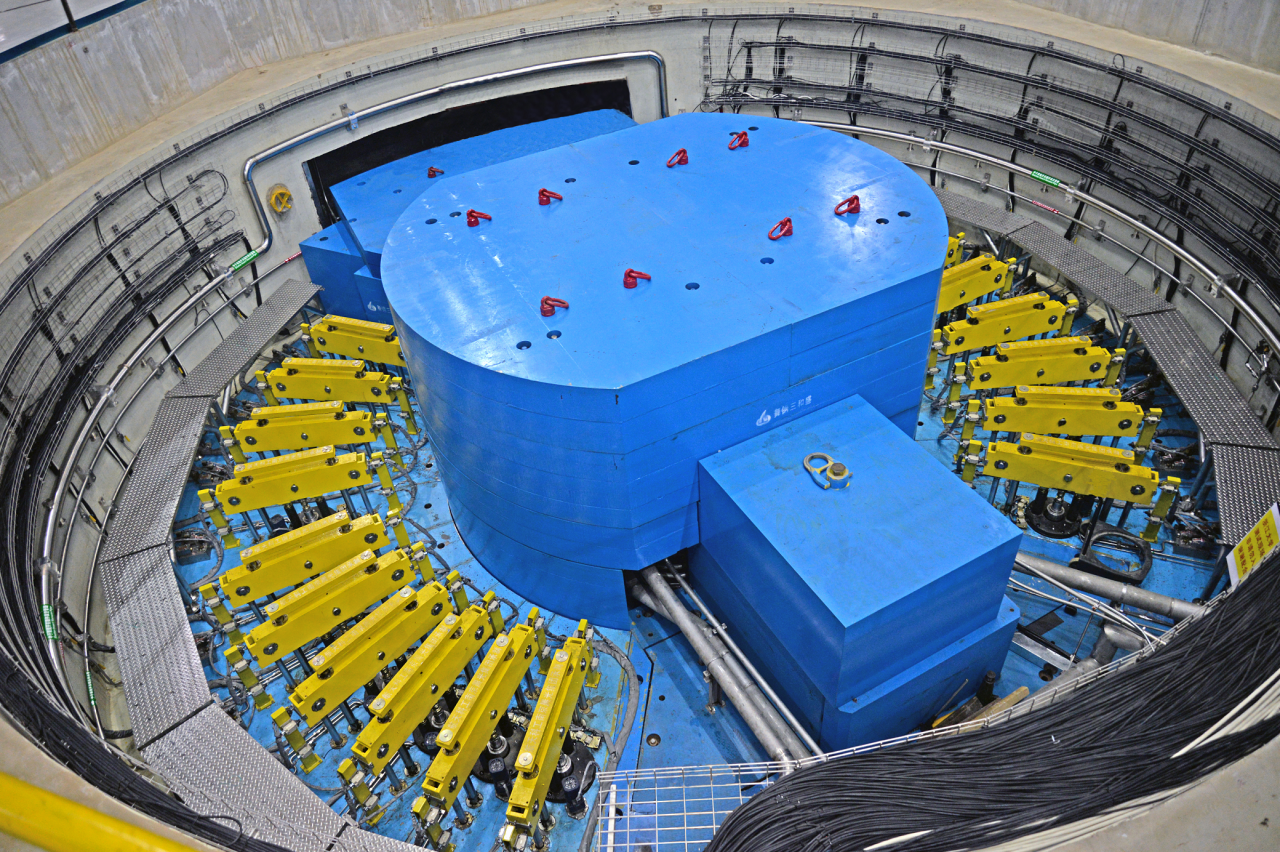

钨和钽都是熔点接近3000℃的金属,而且需要全表面包覆,常规焊接方法无能为力。团队采用先进的热等静压(HIP)扩散焊接技术,在高温高压环境下,让两种金属的原子在界面发生扩散,形成牢固而致密的冶金结合层,实现完美的“金身附体”。

第二关是更关键的“衰变热”关

质子轰击后,钽处于激发态,衰变时会持续产热,哪怕停止轰击,热量也衰减得慢。如果遇上停电没有水流散热,钽层裹着钨靶就会“干烧”,引发事故。因此,钽包覆层的厚度必须被精确控制到极致。经过优化,CSNS团队将钽包覆层厚度成功控制在0.3毫米,达到了国际同类装置中的最薄水平。

此外,由于工艺水平高、产品质量好,CSNS靶体部件的制造单位成功中标了世界上第五台脉冲式散裂中子源——欧洲散裂中子源(ESS)的靶体部件生产。这标志着CSNS的核心技术成功“走出国门”,获得了国际顶尖科研设施的认可。

展望未来,团队也在探索如锆合金等新材料。锆的中子反应截面小,衰变热仅为钽的十分之一左右,有望为下一代更高功率的靶站提供更优解。