波长连续可调的强场太赫兹(THz)辐射在量子材料、分子催化、生命科学、非线性光学、场致超导等前沿科学研究以及下一代通信、气象与环境监测、安全检测、雷达探测等关键技术领域具有重要应用价值。然而,目前国际上强场太赫兹辐射的产生主要集中在0.1–5 THz低频范围内,如何在5–30 THz频段实现连续可调且具高强度输出的太赫兹辐射,一直是该领域亟待解决的关键技术难题。

自由电子激光作为能够产生波长连续可调、高功率太赫兹辐射的先进光源,为解决这一难题提供了全新途径。特别是依托高增益X射线自由电子激光装置发展强场太赫兹源,有望推动“太赫兹泵浦—X射线探测”技术实现重要突破。然而,目前国际上仅有少数X射线自由电子激光装置能够产生连续可调的太赫兹辐射,且多采用束团压缩方案,存在频率调谐范围受限、辐射能量不足等问题,难以满足前沿科学实验和产业技术的更高需求。

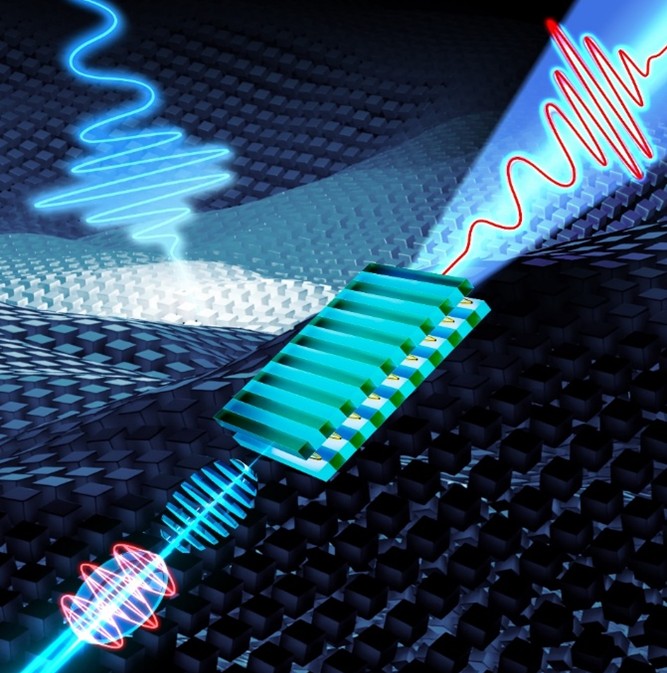

为攻克5–30 THz波长连续可调强场太赫兹产生的国际难题,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)自由电子激光团队自2021年起,发展了基于拍频激光操控电子束、利用束流集体效应增强微聚束,进而产生大范围连续可调强场太赫兹自由电子激光的新方案。同时,团队自主研制了双周期可切换的高场强电磁扭摆器,为后续实验验证提供了关键的理论支撑与技术保障。

依托我国光子大科学设施——上海软X射线自由电子激光装置(SXFEL),研究团队近期首次成功验证了该方案的可行性,并实现了7-30 THz(波长约10–40微米)连续可调的国际峰值亮度最高的太赫兹辐射。该源的单脉冲能量高达400微焦,光谱带宽(FWHM)为7.7% 到14.7%,能量抖动(RMS)低于10%,脉冲长度可在300飞秒至3皮秒之间灵活调节,最高重复频率达50 Hz。若进一步结合超导连续波加速器技术,其重复频率有望提升至MHz量级。这一成果显著拓展了强场太赫兹辐射的性能边界,为前沿科学研究和关键产业应用奠定了坚实基础。

相关工作以“Continuous THz Band Coverage through Precise Electron Beam Tailoring in Free-electron Lasers”为题在线发表于Nature Photonics(《自然·光子学》)。论文的第一作者为上海高研院博士后康尹,共同第一作者为清华大学博士生李彤,通讯作者为上海高研院张开庆高级工程师、冯超研究员及赵振堂院士。

本研究得到国家自然科学基金、高研创新基金-培育项目及中国科学院稳定支持青年创新团队项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-025-01775-1