德克萨斯理工大学(TTU)研究团队在将超宽带隙(UWBG)半导体应用于核聚变技术方面取得关键进展,成功制造出首个用于探测14.1 MeV DT聚变中子的半导体探测器,实际探测效率达5%。

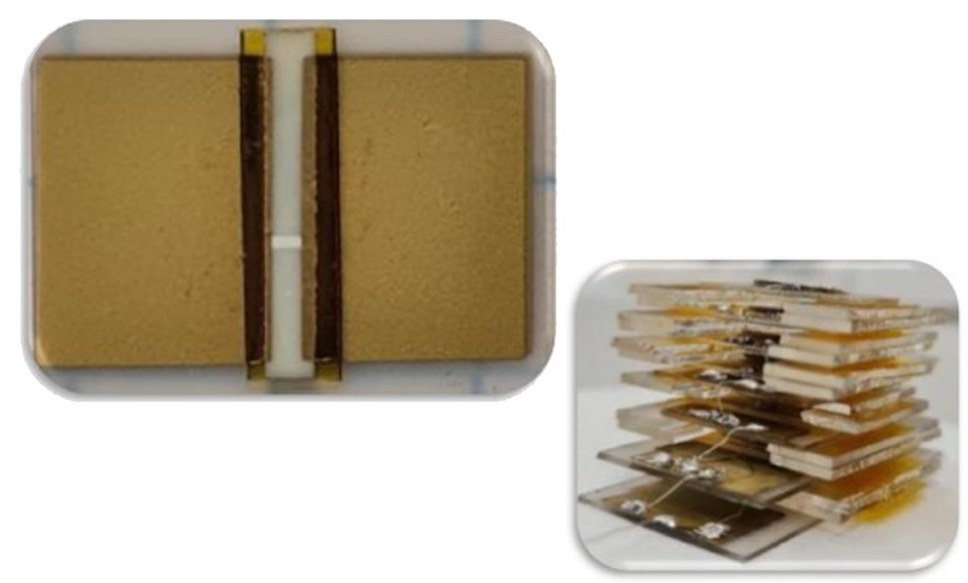

核聚变能被视为未来清洁能源的重要方向,但氘氚(D-T)反应产生的14.1 MeV快中子探测难度极高。传统半导体探测器因中子与物质相互作用截面小、平均自由程长,难以实现高效探测。TTU团队通过设计1厘米有效中子相互作用路径长度,利用高真空外延(HVPE)技术制备了厚度1毫米、直径4英寸的六方氮化硼(h-BN)准体晶片,并构建了横向堆叠式探测器。该探测器总厚度5毫米、长度1厘米,当14.1 MeV中子束与h-BN的c面平行时,中子探测效率达5.0%,电荷收集效率为59%。实验表明,其产生的直流电流特性为便携式、电池供电的DT聚变中子传感器设计提供了可行性。

此次突破建立在团队此前h-BN热中子探测器(探测效率60%)的研究基础上。团队负责人指出,h-BN半导体探测器可同时高效探测热中子与快中子,这一特性为先进核反应堆设计、核废料管理等领域开辟了新应用场景。目前,团队正优化探测器几何结构,计划制备更高晶体质量的h-BN准块状晶体,并寻求系统集成合作伙伴,以在氘氚聚变环境中对探测器系统进行全面测试。