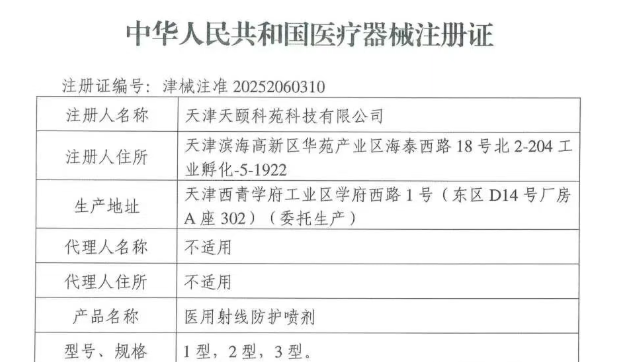

本周,中国医学科学院放射医学研究所(以下简称“放射所”)研发的“医用射线防护喷剂”已成功完成成果转化,获批二类医疗器械证。该产品可有效预防和缓解肿瘤患者在接受放射治疗时引发的皮肤损伤,为临床提供了一种权威可靠的防护方案。

直面临床痛点 破解防护难

放射治疗是肿瘤治疗的核心手段之一,然而,其在杀死癌细胞的同时,所产生的高能射线会对照射范围内的正常皮肤及黏膜组织造成显著损伤。临床表现为从轻微的红斑、干燥、色素沉着,到严重的湿性脱皮、糜烂甚至溃疡。

研发团队与进程

该项目团队由放射所副所长、放射医用生物材料与核医疗课题组组长刘鉴峰牵头,核心成员涵盖核医学、药学、分子生物学及临床医学等多个专业。项目自2023年启动,历时两年多时间,先后完成了产品设计、实验验证、小试、中试及注册申报等一系列关键工作。

研发关键点:

快速清除自由基

喷剂中的高活性超氧化物歧化酶(SOD),能迅速中和辐射产生的大量有害自由基,就像第一时间扑灭火苗,从根源上减轻对皮肤的氧化损伤。

“长效”抗炎+抗氧化

加入姜黄素,一方面它能调节皮肤的炎症反应,避免辐射后出现“过度炎症”;另一方面,姜黄素本身也有抗氧化能力,和高活性超氧化物歧化酶(SOD)协同作用,建立起更全面的防护网。此外,得益于辅料的优异粘附性,该产品能实现抗炎+抗氧化功能的长效发挥,从而提供更加持久稳定的保护。

产品温和安全,易吸收

产品选用高纯度的医药级辅料,确保活性成分能有效被皮肤吸收,同时不会刺激敏感或已受损的皮肤,非常温和。

整个研发过程严格依照相关临床指南与放射防护原则,对配方进行细胞及动物层面的功效与安全性验证,确保产品在真实临床场景中具有理想的防护效果和极高的使用安全性。

立足创新研发 彰显科技力量

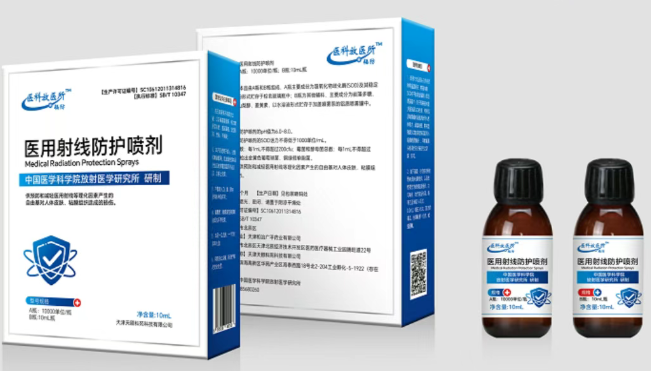

放射所依托其在放射生物学与辐射防护领域的深厚积淀,成功研发出这款医用射线防护喷剂。产品采用A、B瓶分装设计,确保了核心生物活性成分——超氧化物歧化酶(SOD)的稳定性,为皮肤建立一道有效的生物化学保护层。

证据支持有效 应用前景广阔

研究表明,该防护喷剂能有效降低放射性皮肤反应的发生率与严重程度。对于接受头颈部、胸部、乳腺等部位放疗的患者,规律使用该产品,有助于保持照射区域皮肤的完整性,改善患者的治疗体验与整体预后。

该产品的成功转化与推广,不仅填补了临床在精细化、主动式放射防护方面的需求,也是科研服务于临床、成果惠及于患者的典范之作。它有望成为肿瘤放射治疗病人的常备防护用品,为守护广大肿瘤患者的生命健康与生活质量贡献科技力量。

科研价值落地 健康守护可及

近年来,放射所面向放射医学、核医学、环境医学等领域的国家战略发展需要,秉持科技创新与成果转化并重的发展理念,专门成立了专利与产品设计中心,打造产业创新链,加快产品从实验室走向市场的步伐。

目前,放射所已围绕辐射检测、辐射防护、放射性污染去除、放射损伤救治与康复四大方向,成功转化了三十多种产品。今年,除了医用射线防护喷剂以外,放射所还将推出西兰花种子冲剂、介入皮肤辐射防护剂、重金属去除洗发系列产品等,这些产品将有效充实放射所现有的四大产品线,是科研价值走向市场应用的具体体现,展现了其以创新驱动发展、让科研成果真正服务于公众健康的扎实力量。