结构粒子束(如结构光束、电子束等)已在显微成像、光学操控、计量学、信息存储等领域展现出重要价值。近年来,非相对论体系中的结构自旋极化粒子更是在自旋电子学和量子材料研究中引起广泛关注。相对论结构自旋极化粒子束虽然在高能自旋分辨实验、拓扑自旋态写入与擦除、以及高亮度结构γ光的产生等前沿方向具有潜在应用价值,但是目前相对论结构自旋极化轻子束的产生一直是研究空白,传统的自旋操控装置(如自旋旋转器、韦恩滤波器、西伯利亚蛇等)往往只能在纵向和横向极化之间切换,缺乏对空间自旋结构的灵活调控,而超强超短激光虽然为自旋调控提供了全新可能,但其超强横向场极易导致束流品质下降。

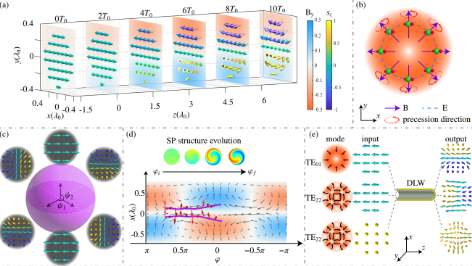

近期,西安交通大学物理学院栗建兴教授团队提出并发展了一种在太赫兹波导管中通过极化-模式匹配产生结构极化轻子束的方案。研究表明,当太赫兹电磁模式与轻子束自旋极化态实现空间匹配时,可以在保持束流品质的同时,实现对自旋结构的精确操控。例如,在TE01模作用下,根据轻子束的极化-模式匹配的不同,可以产生“蜘蛛状”“螺旋型”、角向和径向极化等多样化的自旋结构。

该研究的核心创新在于将波导中特定电磁模式与轻子束自旋极化状态精确匹配。该方案克服了传统自旋控制技术只能在纵向和横向极化间切换的局限,实现了在皮秒尺度的自旋操控,还可以有效抑制束流发散和能散,保持束流品质。该方案基于现有太赫兹技术条件,参数可行性高,且适用于电子、缪子、陶子等多种轻子束。团队通过理论模拟与参数优化,系统分析了波导模式、相速度匹配、自旋-磁场夹角等关键因素对自旋结构的影响,还讨论了通过脉冲整形、波导结构设计和轻子束匹配等途径进一步优化的可能性,为实验的实现提供了理论依据。