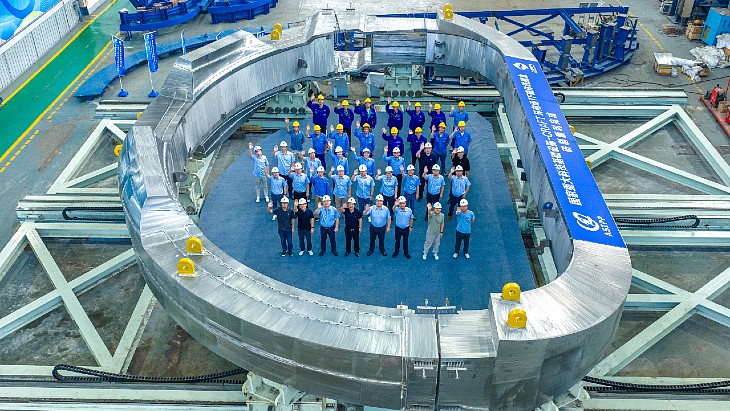

2025年10月17日,全球最大的环形磁场(Toroidal Field)线圈箱在中国合肥的综合性核聚变技术研究设施中举行了交付仪式。该线圈箱由上海电气集团交付,是环形磁场磁体的主要承重结构部件,也是磁体系统的核心组件,主要用于保护环形磁场线圈绕组,并支撑和固定包括极向场磁体在内的其他超导磁体。

这个巨大的线圈箱由超低温奥氏体钢制成,重达400吨,尺寸为21米×12米。中国科学院物理研究所表示,这是目前全球最大的环形磁场磁体线圈箱,其尺寸比法国正在建设的国际热核聚变实验堆(ITER)项目中的同类部件大1.2倍以上,重量更是接近两倍。

据介绍,该项目团队历时五年攻克了诸多技术难题。在制造技术方面,面对最大厚度达360毫米的焊接挑战,团队开发了高厚度激光焊接与超深窄间隙钨极惰性气体保护焊相结合的工艺,同时采用相控阵无损检测技术,实现了线圈箱焊接过程中的形状与质量控制。此外,还研发了30米长空间弯管的精密成形技术,以及利用低温树脂和钎焊固定的冷却管安装技术,确保了冷却管的高精度安装。

中国科学院合肥物质科学研究院表示,该线圈箱的成功交付不仅为中国核聚变装置高端设备的制造积累了关键技术经验,也推动了全产业链端到端工业供应体系的建立,标志着核聚变能源商业化进程迈出了重要一步。相关技术还可应用于航空航天、能源装备、船舶制造和海洋工程等领域。

上海电气集团表示,这项工作充分展示了其在重大项目中卓越的创新能力和高端制造水平。该公司与等离子体物理研究所合作,于今年7月完成了国际热核聚变实验堆(ITER)磁体冷测试低温容器的设计与交付。该容器是迄今为止运输的最大单体货物,从法国马赛附近的贝雷勒-埃唐港经104公里陆路运输,抵达位于法国南部卡达拉舍的施工现场。

ITER组织形容这个低温容器“像一个巨大的沙丁鱼罐头”,其尺寸为22米长、近11米宽,重330吨,用于容纳部分D形环形磁场线圈以及最小的环形极向场线圈PF1。

上海电气集团凭借在核聚变这一“面向未来能源技术”领域二十年的经验指出,“产业化是推动技术突破和商业应用的关键”。

背景资料显示,根据国际原子能机构(IAEA)最新发布的《2025世界核聚变展望》,中国科学院等离子体物理研究所正在推进一系列互补设施,以解决未来核聚变电站涉及的物理、工程和燃料循环等基础问题。这些设施包括目前处于最后建设阶段的综合性核聚变技术研究设施(CRAFT),它作为一个园区式平台,汇集了约20个专业试验台,覆盖超导磁体、加热与电流驱动系统、包层技术和氚技术,旨在帮助解决从当前实验迈向功能性核聚变电站过程中面临的工程集成挑战。

此外,同一园区内正在建造BEST托卡马克装置,用于探索氘-氚等离子体的稳态控制,并验证氚的产生、提取和回收方案。该装置的土木工程于2023年启动,目标是在2027年实现首次氘等离子体运行,后续氘-氚运行计划仍在评估中。

ITER是全球主要国家合作建造的一个托卡马克核聚变装置,旨在证明核聚变作为大规模、零碳能源的可行性。其目标是实现500兆瓦(持续至少400秒)的运行功率,输入的等离子体加热功率为50兆瓦,实际运行中可能还需额外300兆瓦的电力输入,但该装置本身不会发电。

目前有35个国家参与ITER项目建设,其中欧盟承担了近一半的建设成本,其余六方(中国、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国)均摊剩余成本。项目于2010年开工,原定于2018年实现首次等离子体运行,后推迟至2025年。去年六月,项目方公布了修订后的计划,目标是在2035年先实现氘-氘核聚变运行的科学和技术稳健初始阶段,随后再进行完全的磁能和等离子体电流运行。